はじめに:なぜ今、改めて「いかのおすし」なのか?

防犯スペシャリスト「守」

防犯スペシャリスト「守」はじめまして。「じぶん防犯」代表、防犯設備士の守(まもる)です。私はこれまで10年以上にわたり、セキュリティ関連企業で家庭や企業を問わず、数多くの防犯対策に従事してきました。

記事は“読む”だけじゃない!耳で聞ける新しい体験を。

忙しい毎日、スマホを見る時間がなくても大丈夫。

有料会員は、記事の概要を音声で読み上げる機能をご用意しています。

移動中や作業中でも、聞き流すだけで防犯の知識が身につく!

曲名

アーティスト

忙しいあなたへ:3分で読める!時間がない人のための要約版

有料会員なら、記事の要点を約3分で読める形に凝縮した要約版を閲覧可能!

スキマ時間で内容を素早く把握できます。

3分で読める!時間がない人のための要約版

「いかのおすし」は、子どもの命を守る基本的な防犯標語ですが、SNSの普及により犯罪が巧妙化し、単なる知識だけでは子どもを守りきれない現実があります。この標語を「使えるスキル」にするには、家庭での実践的な教育と訓練が不可欠です。

「いかのおすし」は、平成14年(2002年)頃の誘拐殺人事件を受け、平成16年(2004年)に警視庁と東京都教育庁が中心となって考案されました。子どもが覚えやすい言葉で、危険時にとるべき5つの行動をまとめたものです。この5つの約束は、**「①危険の予防」→「②危機からの脱出」→「③事後の対応」**という論理的な流れで構成されています。

• 【イカ】いかない: 知らない人、特にお父さんやお母さんの許可がない人には、絶対についていかない。犯罪者は親切な人や困っている人を装うことがあります。

• 【の】のらない: 知らない人の車には絶対に乗らない。車は犯人が子どもを人知れず連れ去るための有効なツールです。

• 【お】おおごえでさけぶ: 怖い、危ないと感じたら、すぐに「助けてー!」と大きな声で叫ぶ。これは周囲に危険を知らせ、犯人をひるませる強力な武器になります。

• 【す】すぐにげる: 少しでも「変だな」「怖いな」と感じたら、すぐにその場から離れる。「大人のいる安全な場所」(コンビニ、スーパー、こども110番の家など)を目指して逃げることが重要です。

• 【し】しらせる: 怖いことや嫌なことがあったら、どんな些細なことでも必ずお父さんやお母さん、学校の先生に知らせる。子どもが安心して話せる信頼関係を日頃から築くことが鍵です。

この知識を「使えるスキル」に変えるため、親子でのロールプレイングが最も効果的な訓練です。パニック状態でも体が反射的に動くよう、不審者が親切、緊急事態、誘惑を装うシナリオなどで繰り返し練習しましょう。

教え方は子どもの年齢に合わせて調整が必要です。未就学児には「親と決めた人以外とは絶対に行かない」など、シンプルで絶対的なルールに絞ります。小学校高学年では、インターネットやSNSを通じた新たな脅威に対応するため、「知らない人」の定義を「親が会うことを許可していない、すべての人」へと更新することが極めて重要です。

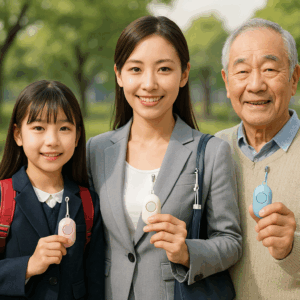

「いかのおすし」を補強する防犯ツールも活用できます。子どもが声を出せない時に役立つ防犯ブザー、「すぐにげる」の具体的な避難先となるこども110番の家(事前に場所を確認)、そして親が子どもの居場所を確認できるGPS端末や見守りサービスが、安心感と迅速な対応を可能にします。

さらに、家庭全体で安全な環境を構築する総合的な防犯対策も欠かせません。犯罪が起きやすい場所を学ぶ**「ひまわり」(ひとりきり、まわりから見えにくい、わかれ道、利用されていない)や、不審な行動を見抜く「はちみつじまん」**(しつこく話す、ぐんぐん近づく、じっと見つめる、ついてくる、じっと待つ)といった標語も子どもの危険察知能力を高めます。

親子の会話は最強の防犯ツールです。子どもが怖い体験を話してくれた時に叱らず、「話してくれてありがとう。怖かったね」と受け止めることで、何でも話せる信頼関係が築かれ、「知らせる」機能が機能します。家族だけの「合言葉」を設定することも、緊急事態を装った連れ去りに対する有効な防御策です。また、窓への補助錠や防犯フィルム、カメラ付きインターホンの設置、子どもの存在を知らせない家の外観、在宅を装う生活習慣なども、犯罪者が狙いにくい環境を作り出します。

防犯とは、子どもを怖がらせることではなく、正しい知識とスキルを授け、自信を持って身を守れるようにすることです。それは日々のささやかな習慣の積み重ねであり、親がお子さんの一番の味方、最高の防犯アドバイザーとなることが、子どもたちの輝かしい未来を守る鍵となります。

その経験から断言できるのは、子どもたちの安全を守る第一歩は、ご家庭での教育と備えにあるということです。

多くの方が、子どもの防犯標語「いかのおすし」を一度は耳にしたことがあるでしょう。

学校や地域で教えられ、広く浸透しているこの言葉は、非常に優れた防犯の基本です。

しかし、「知っている」ことと「いざという時に実践できる」ことの間には、実は大きな隔たりがあります。この言葉が生まれた背景にあるような痛ましい事件は、残念ながら今も形を変えて子どもたちを脅かしています。

特に深刻なのは、SNSの普及に伴う新たな脅威です。令和4年にはSNSに起因する犯罪の被害児童数が1,732人にのぼり、特に小学生の被害が前年比で37.3%も増加するなど、危険がより身近で巧妙になっている現実があります 。

令和4年におけるSNSに起因する事犯の被害児童数は、1,732人であり、前年からは4.4%減少したもののおおむね横ばい状態であり、依然として高い水準で推移している。

引用:警察庁 インターネット利用に係る子供の犯罪被害等の防止について

この現実は、私たち大人に警鐘を鳴らしています。

「いかのおすし」という言葉の表面的な理解だけでは、現代の子どもたちを守りきることは難しいのです。

広く知られているがゆえに、

「うちの子は知っているから大丈夫」

という安心感が生まれがちですが、その安心こそが最も危険な落とし穴かもしれません。

知識は、実践的な訓練と結びついて初めて、危機的状況で子どもの命を救う力となります。

この記事は、単に「いかのおすし」の意味をなぞるものではありません。

防犯のプロとして、私が現場で培ってきた知見を総動員し、この5つの約束を「本当に使えるスキル」に変えるための具体的な方法を徹底的に解説します。

言葉の本当の意味から、親子でできるロールプレイング、最新の防犯グッズの選び方、そして現代の脅威に対応するための家庭でのルール作りまで。

この記事を読み終えたとき、あなたは「いかのおすし」を単なる標語ではなく、お子さんの未来を守るための強力な防犯システムとして、ご家庭に導入できるようになっているはずです。

「いかのおすし」の基本|5つの約束を再確認

まずは基本に立ち返り、「いかのおすし」が持つ本来の意味と重要性を深く理解することから始めましょう。

この標語の一つひとつの言葉には、子どもたちを危険から守るための知恵が凝縮されています。

「いかのおすし」の誕生背景

「いかのおすし」は、決して昔からある標語ではありません。

平成14年(2002年)頃、小学生が狙われる誘拐殺人事件が社会問題となったことを受け、子どもたちが自分の身を守るための具体的な行動指針の必要性が叫ばれるようになりました 。

これに応える形で、平成16年(2004年)に警視庁と東京都教育庁が中心となって考案したのが、この「いかのおすし」です 。

令和元年9月27日朝日新聞朝刊の生活面にて本学の学長若林の記事が掲載されました。若林は子どもたちを不審者から守るための防犯標語「いかのおすし(行かない、乗らない、大声を出す、すぐ逃げる、知らせる)」の発案者です。誕生から17年、今では全国に広まった「いかのおすし」、その誕生裏話を公開します。

引用:有明教育芸術短期大学 防犯標語「いかのおすし」誕生裏話

当時の学校では、交通事故や火災からの避難訓練はあっても、不審者から身を守るための専門的な教育はほとんどありませんでした 。

そこで、子どもたちが覚えやすく、かつ親しみやすい言葉で、最も重要な5つの行動をまとめたのです。

覚えやすいキャッチーな言葉は瞬く間に全国の警察や自治体、学校に広まり、今では子どもの安全教育のスタンダードとなっています 。

この標語は、痛ましい事件を二度と繰り返さないという強い願いから生まれた、社会の祈りのような言葉なのです。

5つの約束の徹底解説

「いかのおすし」の5つの約束は、単なるルールの羅列ではありません。

これらは、危険が迫る状況において、子どもがとるべき行動を時系列で示した、非常に論理的な防犯シークエンスです。

「①危険の予防」→「②危機からの脱出」→「③事後の対応」という流れで理解することで、より深く、実践的に教えることができます。

【イカ】いかない(知らない人について「いか」ない)

これは「①危険の予防」の第一段階です。危険な状況に足を踏み入れないための、最も重要な約束です。

不審者の手口: 犯罪者は、子どもが警戒心を抱かないような巧みな言葉で近づいてきます。これらはすべて、子どもを人気のない場所へ連れ出すための口実です。

- 親切を装う

「駅までの道を教えてくれないかな」

「ケガをして動けないんだ。助けてくれない?」

- 興味を引く

「珍しいゲームがあるよ、一緒にやろう」

「かわいい子犬を見に行かない?」

- 親の知人を装う

「お母さんに頼まれて迎えに来たんだよ」

プロの視点

子どもを狙う不審者は、決して「怪しい見た目」をしているとは限りません。むしろ、優しそうな人、困っている人を装い、子どもの善意や同情心につけ込もうとします。だからこそ、「知らない人」という曖昧な言葉だけでなく、「お父さんやお母さんの許可がない人には、誰であってもついていかない」という絶対的なルールを教えることが重要です。

【の】のらない(知らない人の車に「の」らない)

これも「①危険の予防」における鉄則です。車は、一度乗せられてしまうと抵抗が極めて困難になり、周囲から助けを求めることもできなくなる密室空間です。

不審者の手口: 車を使った連れ去りでは、子どもの不安を煽ったり、親切心を逆手に取ったりする手口が多用されます。

- 緊急事態を装う

「お母さんが事故にあったんだ。急いで病院に行こう!」

- 親切を装う

「雨が降ってきたから送ってあげるよ」

「荷物が重そうだね、家まで乗っていく?」

プロの視点

車は犯人にとって、現場から素早く、そして人知れず子どもを連れ去るための最も有効なツールです 。たとえ車の中から道を尋ねられただけでも、安易に近づいてはいけません。

車との距離を保つこと、そしてどんなに魅力的な誘いや緊急を要するような話をされても、決して車内に入らないことを徹底させましょう。

【お】おおごえでさけぶ(「お」おきな声で叫ぶ)

ここからは「②危機からの脱出」のフェーズです。予防線を突破され、腕を掴まれるなど物理的な危険が迫った際の行動です。

プロの視点:

子どもにとって、人前で大声を出すことは非常に勇気がいる行為です。「恥ずかしい」「本当に叫んでいいのかな」というためらいが、命取りになることもあります 。大声を出すことには2つの重要な意味があります。一つは周囲の大人に危険を知らせ、助けを求めること。もう一つは、不意を突かれた犯人を驚かせ、ひるませることです 。犯人は人目を引くことを極端に嫌います。大声は、それ自体が強力な武器になるのです。

【す】すぐにげる(「す」ぐに逃げる)

これも「②危機からの脱出」における重要な行動です。危険を察知したら、一刻も早くその場から離れ、安全を確保します。

プロの視点

逃げる際に最も大切なのは、「どこへ逃げるか」を具体的に知っておくことです。ただ闇雲に走るのではなく、「大人のいる安全な場所」を目指すように教えましょう 。

具体的には、コンビニエンスストアやスーパー、営業中の商店、そして後述する「こども110番の家」などが挙げられます 。

子どもに「逃げていいんだよ」「ためらわなくていいんだよ」と伝え、自分の直感を信じて行動することを許可してあげてください。

【し】しらせる(大人に「し」らせる)

これは「③事後の対応」であり、防犯サイクルを完成させるための最後の、そして非常に重要なステップです。

プロの視点

子どもは、大人を心配させたくない、あるいは怒られるかもしれないという気持ちから、怖い体験を胸の内にしまい込んでしまうことがあります 。

しかし、子どもからの情報は、次の被害を防ぐための極めて重要な手がかりとなります。「知らない人に声をかけられた」「後をつけられた気がした」「変な写真を撮られた」など、子どもが「少しでも嫌だな」と感じたことは何でも話せる信頼関係を日頃から築いておくことが、この「しらせる」を機能させる鍵です 。

プロが教える!「いかのおすし」効果的な教え方と実践ロールプレイング

「いかのおすし」をただ暗唱させるだけでは、いざという時に子どもの身を守ることはできません。

知識を「使えるスキル」に変えるために、ご家庭での実践的なトレーニング、特にロールプレイングが不可欠です。

なぜロールプレイングが不可欠なのか

人間は、強い恐怖やストレスに晒されると、頭が真っ白になり、普段ならできる簡単な判断や行動ができなくなります。

これは「闘争・逃走反応」と呼ばれる本能的なもので、子どもならなおさらです。

私たちが火災避難訓練を繰り返し行うのはなぜでしょうか。それは、煙が充満し、非常ベルが鳴り響くパニック状態でも、何も考えずに体が勝手に安全な避難経路へと向かうようにするためです。

防犯訓練も全く同じ原理です 。ロールプレイングを通じて、危険な状況での正しい対応を体に覚え込ませることで、思考が停止してしまっても、体が覚えた「安全な行動」を反射的にとれるようになります。

これが、お子さんの命を救う最も効果的な方法の一つなのです 。

親子で実践!具体的なロールプレイングシナリオ集

さあ、実際にお子さんと一緒に練習してみましょう。

お父さんやお母さんが「少し怪しい人」の役を演じ、お子さんが「いかのおすし」を実践します。遊びの延長として、楽しく、しかし真剣に行うことがポイントです。

シナリオ1:【親切な人】を装う手口

このシナリオは、子どもの優しさや責任感を利用する手口への対策です 。

状況設定: 公園からの帰り道。

「もしもし、お嬢ちゃん(坊や)。ちょっと荷物を落としちゃって大変なんだ。拾うのを手伝ってくれないかな?」

コーチングのポイント

成功したら: 「すごい!ちゃんと距離をとって、はっきり断れたね。困っている人を助けたい気持ちは優しいけど、知らない人とはまず距離をとるのが一番大事なんだ。よくできたね!」と具体的に褒めます。

近づいてしまったら: 「助けようとしてくれてありがとう。でも、もし本当に知らない人だったら、近づくと危ないかもしれないから、まずは『おうちの人を呼んできます』と言って、その場から離れるのが安全だよ」と優しく教えます。

シナリオ2:【緊急事態】を装う手口

子どもの不安を煽り、冷静な判断力を奪う最も悪質な手口の一つです 。

状況設定: 学校の校門や習い事の教室の前。

(慌てた様子で)「〇〇ちゃん(くん)だね!大変だ、お母さんが事故でケガしちゃったんだ!僕がお母さんの友達で、病院に連れて行くように頼まれたんだ。さあ、急いで車に乗って!」

コーチングのポイント

成功したら: 「びっくりしたよね。でも、慌てずに『乗りません』って言えたのは本当に素晴らしい!お父さんやお母さんが本当に大変な時は、絶対に他の人に迎えを頼んだりしないからね。今日の約束、忘れないでね」と、ルールを再確認します。

信じそうになったら: 「お母さんが大変って聞いたら心配になるよね。その気持ちはよくわかるよ。でもね、そういう時こそ『本当かな?』って一度立ち止まるのが大事なんだ。今度から、こういう時はまず先生に知らせるか、お店に逃げ込む約束をしよう」と、具体的な避難行動を教えます。

シナリオ3:【誘惑】の手口

子どもの好きなものを使って、警戒心を解こうとする古典的かつ効果的な手口です 。

状況設定: 友達と別れた後の一人での帰り道。

(にこやかに)「ねえねえ、新しいゲームソフトが出たんだけど、うちに来て一緒にやらない?すごく面白いよ。レアなカードもあげるよ」

成功したら: 「ゲームやカードは魅力的だったと思うけど、きっぱり断って逃げられたね!自分の身を守る方がずっと大事だってわかっている証拠だ。本当にえらい!」と、自己抑制できたことを称賛します。

迷ってしまったら: 「欲しくなっちゃう気持ちはわかるよ。でも、知らない人がタダで何かをくれる時は、何か裏があるかもしれないって疑うことが大切なんだ。『いりません』って一言言って逃げる練習を、もう一回やってみようか」と、反復練習を促します。

年齢別の教え方のコツ

- 未就学児(3歳〜6歳)

-

この年齢の子どもにとって、「知らない人」という概念は非常に曖昧です。公園で一度会っただけの人も「知っている人」と認識してしまうことがあります 。そのため、ルールはよりシンプルで絶対的なものにする必要があります。

「いかのおすし」をフルで教えるよりも、「お父さん・お母さんと決めた人以外とは、絶対に行ってはいけない」「ママやパパから絶対に離れない(はなれない)」という、たった一つの、しかし最も重要な約束に絞って教える方が効果的です 。

- 小学校低学年(7歳〜9歳)

-

「いかのおすし」の5つの約束を理解できる年齢です。この時期に最も効果的なのが、前述したロールプレイングです。善悪の判断がはっきりしてくるため、「悪いことをする人がいる」ということも理解し始めます。

具体的なシナリオを通じて、繰り返し練習することで、防犯行動を体に染み込ませましょう。 - 小学校高学年(10歳〜12歳)

-

行動範囲が広がり、一人で留守番をしたり、友達だけで遊びに行ったりする機会が増えます。同時に、インターネットやSNSを通じた新たな脅威にも直面します。

この年齢の子どもたちには、「いかのおすし」の教え方をアップデートする必要があります。 犯人は、道端に立つ「知らない人」だけではありません。SNSで何週間も優しく会話を交わした相手も、実際に会えば「知らない人」なのです 。

この点を明確に伝えることが極めて重要です。 この年代への教え方の核心は、「知らない人」の定義を再設定することです。「一度も会ったことがない人」から、「お父さん・お母さんが会うことを許可していない、すべての人」へとルールを更新します。

たとえ近所の人でも、SNSで親しくなった相手でも、親の許可なく二人きりで会ったり、どこかへついて行ったりすることは絶対に許されない、という毅然としたルールを家庭内で確立することが、現代の子どもたちをネットの脅威から守る鍵となります。

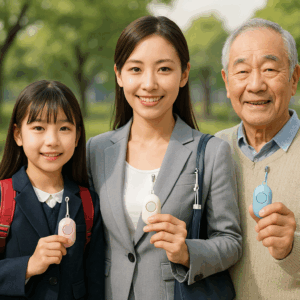

「いかのおすし」を補強する3つの防犯神器

「いかのおすし」という「知識」を教えることと並行して、それを実践するための「道具」を持たせることも、子どもの安全を守る上で非常に重要です。

ここでは、いざという時に子どもの命を救う「3つの防犯神器」をご紹介します。

防犯ブザー:いざという時のお守り

防犯ブザーは、子どもが恐怖で声が出せない時に、「お」おごえでさけぶ、というルールを代行してくれる最も重要な防犯グッズです。

そのけたたましい音は、犯人をひるませ、周囲に異常を知らせる強力な武器となります 。

こども110番の家:地域社会のセーフティネット

「こども110番の家」は、「す」ぐにげる、というルールの具体的な避難先となる、地域全体で子どもを見守る素晴らしい仕組みです。

- 概要

-

地域の一般家庭や商店、事業所などがボランティアで協力し、子どもが危険を感じた時に駆け込める緊急避難場所として機能しています。黄色い旗やプレートが目印です 。

- 活用法

-

最も重要なのは、お子さんと一緒に通学路やよく遊びに行く道を歩き、どこに「こども110番の家」があるかを実際に確認しておくことです 。

ただ

「旗のある家に逃げ込みなさい」

と教えるだけでなく、

「あのコンビニも、あの床屋さんも、何かあったら助けてくれる場所だよ」

と具体的に指し示すことで、子どもの記憶に定着し、いざという時の行動につながります。この活動は、地域住民の防犯意識を高め、犯罪の抑止力としても機能します 。

GPS端末と見守りサービス:つながる安心

現代のテクノロジーは、子どもの安全を見守る上で強力な味方となります。GPS端末や見守りサービスは、親の目の届かない場所での安心感を大きく高めてくれます。

- GPS端末

-

「ココセコム」や「どこかなGPS」といった子ども向けのGPS端末を持たせることで、保護者はいつでもスマートフォンで子どもの現在地を確認できます 。

学校への到着や出発を通知する機能もあり、日々の見守りに役立ちます 。多くの端末には非常ボタンがついており、押すと保護者に通知が届き、警備員が駆けつけるサービスもあります 。あわせて読みたい

【防犯のプロが徹底解説】GPSトラッカー完全ガイド|選び方から目的別おすすめ機種、法律まで はじめに:あなたの「もしも」に備える、GPSトラッカーという選択肢 はじめまして。「じぶん防犯」代表、防犯設備士の守(まもる)と申します。私はこれまで10年以上に…

【防犯のプロが徹底解説】GPSトラッカー完全ガイド|選び方から目的別おすすめ機種、法律まで はじめに:あなたの「もしも」に備える、GPSトラッカーという選択肢 はじめまして。「じぶん防犯」代表、防犯設備士の守(まもる)と申します。私はこれまで10年以上に… - 見守りカメラ・ホームセキュリティ

-

お子さんが一人で留守番をする家庭では、室内に設置するネットワークカメラ(見守りカメラ)が有効です。

スマートフォンからリアルタイムで室内の様子を確認でき、双方向で会話できる製品もあります 。また、セコムなどのホームセキュリティを導入すれば、不審者の侵入や火災を感知し、自動で通報してくれるため、留守番中の子どもの安全を包括的に守ることができます 。

これらのツールは、あくまで防犯教育を補強するものです。

しかし、親が子どもの状況を把握できるという安心感は、日々の心配を和らげ、万が一の際には迅速な対応を可能にする、かけがえのない「お守り」となるでしょう。

家庭でできる総合的な防犯対策|危険を日常から遠ざける習慣

子どもの安全は、「いかのおすし」を教えるだけで完結するものではありません。

それは、日々の生活の中に防犯の視点を組み込み、家庭全体で安全な環境、すなわち「防犯エコシステム」を構築するプロセスです。

ここでは、そのための具体的な習慣と考え方をご紹介します。

「いかのおすし」だけじゃない!知っておきたい防犯標語

「いかのおすし」が対人(不審者)への対応を教える標語であるのに対し、危険な「場所」や不審な「行動」を見抜くための標語も存在します。

これらを組み合わせることで、子どもの危険察知能力は格段に向上します。

危険な「場所」を見抜く【ひまわり】

これは、犯罪が起きやすい場所の特徴を覚えるための標語です 。

ひ: ひとりきりになる場所(誰もいない公園、空き地など)

ま: まわりから見えにくい場所(高い塀のある路地、建物の陰など)

わ: わかれ道、わき道

り: りようされていない家や建物

子どもと一緒に通学路を歩きながら、「ここは『ひまわり』の『ま』だね。周りから見えにくいから気をつけよう」と教えることで、子どもは景色を見て危険を予測する力を養うことができます 。

不審な「行動」を見抜く【はちみつじまん】

これは、相手の行動から「何かおかしい」と感じるための標語です 。

は: しつこくはなしかけてくる

ち: ぐんぐんちかづいてくる

み: じっとみつめてくる

つ: 後をついてくる

じま: じっとまっている

ん: こんな人に会ったら「ん?」と注意する

「見た目が怪しい人」ではなく、「行動が怪しい人」に注意を払うという、より実践的な視点を子どもに与えることができます。

親子の会話が最強の防犯ツール

どんなに優れたルールや道具があっても、最終的に子どもの安全を守るのは、何でも話せる親子関係です。「し」らせる、という最後の約束が機能するかどうかは、すべてここにかかっています。

- 話せる環境づくり

-

子どもが勇気を出して怖い体験を打ち明けた時、

「なぜそんな所に行ったの!」

と叱ってしまっては、子どもは二度と話してくれなくなります。

「話してくれてありがとう。怖かったね」

と、まずは子どもの気持ちを受け止め、安心させることが何よりも大切です 。

- 毎日の防犯チェックイン

-

帰宅後に

「今日の帰り道、何か面白いことや変わったことはあった?」

と、さりげなく聞く習慣をつけましょう 。この何気ない会話が、子どもが出す小さなSOSサインをキャッチするアンテナになります。

- 家族だけの「合言葉」

-

これは、緊急事態を装った連れ去りに対する極めて有効な防御策です。

「お母さんが事故に…」

と不審者が近づいてきた際に、子どもが

「うちの合言葉は?」

と尋ねるルールを決めます。例えば「カレーの合言葉は?」「中辛だよ」のように、家族しか知らない簡単な言葉で構いません。答えられなければ、その人は100%嘘をついていると判断できます。このルールは、子どもに「確認する」という冷静な行動を促し、パニックを防ぎます 。

プロが見る家庭の防犯チェックポイント

犯罪者は、ターゲットを選ぶ際に必ず「下見」をします。彼らは家やその周辺から、住人の情報を読み取ろうとします。

プロの視点で、犯罪者に「この家は狙いにくい」と思わせるためのチェックポイントをご紹介します。

家の外観

- 子どもの存在を知らせない

-

窓辺にキャラクターのシールを貼ったり、子ども用の自転車を玄関前に出しっぱなしにしたりするのは避けましょう。これらは「この家には子どもがいます」というサインになり、犯罪者の標的になるリスクを高めます 。

- 清潔を保つ

-

郵便受けにチラシが溜まっていたり、庭が荒れていたりすると、「住人が無関心、または留守がち」という印象を与えます。不審なマーキング(数字や記号の落書きなど)がされていないか、定期的にチェックし、見つけたらすぐに消しましょう 。

窓と玄関

- 侵入に時間をかけさせる

-

窓には補助錠を取り付け、防犯フィルムを貼ることで、侵入にかかる時間を稼ぎ、犯人に犯行を諦めさせます。開けると音が鳴るセンサーも有効です 。

- 顔を確認する

-

インターホンは必ずカメラ付きのものにしましょう。来訪者の顔を確認せずにドアを開けるのは非常に危険です。録画機能やボイスチェンジ機能付きの製品なら、さらに安全性が高まります 。

生活習慣

- 在宅を装う

-

外出時には、リビングの電気やテレビをタイマーでつけておくと、在宅を装うことができ、空き巣対策になります 。

- 情報を漏らさない

-

洗濯物を外に干すと、家族構成や生活リズムが分かってしまいます。可能な限り室内干しや乾燥機を活用しましょう 。また、SNSに旅行の予定やリアルタイムの居場所を投稿するのは、自ら

「今、家は留守です」

と宣言しているのと同じです。

これらの対策は、子どもを直接守るだけでなく、家庭全体の安全レベルを引き上げ、犯罪者が近づきにくい環境を作り出すことに繋がります。

結論:子どもたちの未来を守るために、私たちができること

この記事を通じて、「いかのおすし」が単なる覚えやすい標語ではなく、子どもたちの命を守るための非常に洗練された防犯システムであることをご理解いただけたかと思います。

しかし、最も重要なのは、この知識を家庭で実践に移すことです。「いかのおすし」は、安全教育の「アルファベット」に過ぎません。そのアルファベットを使って、お子さんが危険という文章を読み解き、安全という言葉を紡げるようになるには、実践という名の音読練習が不可欠です。

親子でのロールプレイングは、知識を体に刻み込むための最良の訓練です。防犯ブザーやGPS端末は、いざという時にお子さんの行動を助ける強力な道具となります。

そして、何よりも大切なのは、日々の会話を通じて「何でも話せる」という信頼関係を築き、家庭全体で防犯意識を高めることです。

私たちの目的は、子どもたちを怖がらせることではありません。正しい知識とスキルを授けることで、彼らが自信を持って自分の身を守れるようにすることです。

防犯とは、特別なことではありません。日々の挨拶や、通学路の確認、家族のルール作りといった、ささやかな習慣の積み重ねです。あなたがお子さんの一番の味方であり、最高の防犯アドバイザーなのです。

この記事が、皆さまのご家庭の「じぶん防犯」力を高め、子どもたちの輝かしい未来を守るための一助となれば、これに勝る喜びはありません。

さあ、今日から一緒に、子どもたちの周りに安全という名の盾を築いていきましょう。

記事を読んだらチャレンジ!確認クイズ

【初級】

理解度チェック

子どもを守るための大切な合言葉「いかのおすし」。

あなたの理解度を10問のYes/Noクイズでチェックしてみましょう。

進行状況

1 / 10

結果発表

あなたのスコアは...

/ 10 点

各問題の解説

有料会員の方は、さらにステップアップ!より難易度の高い中級クイズにも挑戦できます。

【中級】

理解度チェック

「いかのおすし」しっかり覚えていますか?

10問のクイズで防犯知識を確認してみましょう。

進行状況

1 / 10

結果発表

あなたのスコアは...

/ 10 点

各問題の解説

学んだことをシェアしよう!防犯まとめスライド

有料会員の方は、記事で学んだ防犯知識を他の人にわかりやすく伝えられるスライド資料をご利用いただけます。家族や友人への共有、地域の防犯啓発などにもご活用ください。

コメント