防犯スペシャリスト「守」

防犯スペシャリスト「守」皆さん、こんにちは。「じぶん防犯」代表の守(まもる)です。私はセキュリティ関連企業に10年以上勤務し、家庭用・業務用を問わず数多くの防犯対策に携わってきました。

その経験から、住まい選びが将来の安心に直結することを痛感しています。

「一戸建てとマンション、どちらが安全なのだろう?」

――これは、マイホームの購入や賃貸物件を探す際に、多くの方が抱える大きな悩みです。

インターネット上には様々な情報が溢れていますが、断片的な知識だけでは最適な判断はできません 。

一般的な統計では一戸建ての方が狙われやすいというデータが出ています。

侵入窃盗の発生場所別認知件数は、一戸建住宅が29%と最も多く、一般事務所が9.9%で生活環境営業が7%と続いています。

引用:警察庁 住まいる防犯110番 侵入窃盗の発生場所別認知件数(令和6年)

しかし、本当の安全性は「建物の種類」だけで決まるものではありません。それは、建物の構造的特徴と、そこに住むあなたの「防犯意識」の掛け算で決まります。

この記事では、データに基づいた客観的な事実と、プロならではの視点を交え、皆さんがご自身で最適な選択と対策ができるよう、徹底的に解説していきます。

【データで見る】一戸建て vs. マンション 侵入犯罪のリアル

統計が示す真実

まずは、警察庁の最新データから、どちらの住居がより侵入犯罪のターゲットにされているかを見ていきましょう。

警察庁が発表した令和6年の統計によると、侵入窃盗(空き巣など)の発生場所として最も多いのは「一戸建て住宅」で、全体の29%を占めています。

これは共同住宅(マンション・アパート)を大きく上回る数字です 。

なぜ一戸建てが狙われるのか?

侵入者の視点に立てば、一戸建てはマンションに比べて「侵入しやすい」と判断されがちです。

その理由は、侵入経路の多さ、身を隠せる死角の存在、そして留守かどうかの判断のしやすさにあります 。この詳細については、次で詳しく解説します。

重大な注意点 – マンションは聖域ではない

データ上は一戸建てが狙われやすいとはいえ、マンションが絶対安全だと断言することはできません。マンションにはマンション特有の脆弱性が存在し、そこを熟知した侵入者もいます 。

特に、オートロックがあることによる安心感が油断を生み、かえって危険を招くケースも少なくないのです。

そして、この統計データをさらに深く掘り下げると、より本質的な問題が見えてきます。

それは、侵入を許してしまう最大の原因です。驚くべきことに、一戸建て・共同住宅を問わず、侵入窃盗犯が用いる手口で最も多いのは「無締り」――つまり、鍵のかかっていないドアや窓からの侵入なのです 。

警察庁のデータでは、一戸建て住宅への侵入窃盗のうち実に47.6%、3階建て以下の共同住宅では51.0%がこの「無締り」によるものです 。

【侵入手口 一戸建て】

無締り 47.6%

ガラス破り35.7%

ドア破り 2.6%

【侵入手口 共同住宅(3階建以下)】

無締り 51.0%

ガラス破り18.1%

合鍵 12.3%

これは、住まいの安全性における極めて重要な事実を示唆しています。建物の構造的な違いは、あくまで二次的な要因に過ぎません。

最大の脆弱性は、建物の種類に関わらず存在する「人間の油断」にあるのです。一戸建ては窓やドアの数が多いため、施錠を忘れる「機会」が多いと言えるかもしれませんが、根本的な原因は同じです。

この事実は、防犯対策の議論を「一戸建てか、マンションか」というものから、「防犯意識の高い住人か、油断している住人か」という、より本質的な視点へと引き上げてくれます。

そして、この視点こそが、皆さんが今日から実践できる最も強力な防犯対策の第一歩となるのです。

一戸建ての防犯:最大のメリット「自由度」と最大のデメリット「脆弱性」

なぜ狙われるのか? 一戸建ての防犯上のデメリット

統計データが示す通り、一戸建ては侵入犯罪のターゲットにされやすい傾向にあります。その背景には、構造上避けがたいいくつかのデメリットが存在します。

- 侵入経路の多さ

-

玄関はもちろんのこと、リビングの掃き出し窓、キッチンなどの勝手口、浴室やトイレの換気用の小窓、そして2階のベランダや子供部屋の窓まで、侵入者が狙える開口部がマンションに比べて圧倒的に多いのが特徴です 。

侵入者は、これらの数多くの選択肢の中から、最もリスクが低く侵入しやすい場所を執拗に探します。 - 死角の発生しやすさ

-

敷地を囲む高い塀や、手入れされずに生い茂った庭木は、プライバシーを守る一方で、侵入者にとっては好都合な「死角」を生み出します 。

一度敷地内に入り込んでしまえば、道路や隣家からの視線が届かず、落ち着いて窓を破るなどの犯行に及ぶ時間的余裕を与えてしまうのです 。 - 留守の判断が容易

-

一戸建ては生活感が外に現れやすいため、留守かどうかが外部から容易に判断されてしまいます。郵便受けに溜まった新聞やチラシ、夜になっても点灯しない照明、一日中干しっぱなしの洗濯物などは、侵入者に

「この家は留守だ」

という確信を与えるサインとなります 。侵入者は犯行前に下見を行い、こうした情報から住人の生活パターンを把握しようとします 。

侵入者の手口:最大の敵は「無締り」と「ガラス破り」

一戸建ての脆弱性を突く侵入者の手口は、実に巧妙かつ合理的です。特に警戒すべきは、最も多い二つの手口です。

- 無締り

-

先で触れた通り、これが最も多く、そして最も基本的な侵入方法です。

「ちょっとゴミ出しに行くだけだから」「2階の窓だから大丈夫だろう」

といったほんの僅かな油断が、取り返しのつかない事態を招きます 。侵入者は、常に鍵のかかっていない「無防備な入り口」を探して徘徊していると心得るべきです。

- ガラス破り

-

たとえ全ての窓を施錠していても、ガラス自体は住宅建材の中で最も脆弱な部分です 。侵入者は、派手な音を立てずにガラスを破る複数の手口を熟知しています。

- こじ破り・三角割り: ドライバーのような工具を窓ガラスとサッシの隙間にねじ込み、てこの原理でクレセント錠(窓の鍵)周辺のガラスだけを静かに割る手口です。大きな音が出にくいため、在宅中であっても気づかれないケースがあります 。

- 焼き破り: ハンディバーナーやライターでガラスの一点を集中的に熱し、その後、水をかけるなどして急激に冷やすことで温度差を利用してヒビを入れ、音を立てずにガラスを破壊する手口です 。

- こじ破り・三角割り: ドライバーのような工具を窓ガラスとサッシの隙間にねじ込み、てこの原理でクレセント錠(窓の鍵)周辺のガラスだけを静かに割る手口です。大きな音が出にくいため、在宅中であっても気づかれないケースがあります 。

ここで重要なのが「5分間の壁」という考え方です。

警察庁の調査によると、侵入に5分以上かかると侵入者の約7割が犯行を諦め、10分以上かかるとほとんどが諦めるというデータがあります 。

つまり、一戸建ての防犯対策の核心は、「いかに侵入に時間をかけさせるか」という点にあるのです。

侵入に手間取り、5分かかると侵入者の約7割はあきらめ、10分以上かかると侵入者のほとんどはあきらめるといいます。「侵入に時間をかけさせる」。これが、侵入されるかどうかの大きなポイントになります。

引用:警察庁 住まいる防犯110番 侵入者プロファイリング

一戸建て最大のメリット:防犯対策の「自由度の高さ」

数々のデメリットを挙げてきましたが、一戸建てにはそれを補って余りある大きなメリットが存在します。それは、防犯対策における「自由度の高さ」です 。

マンションの場合、管理規約によって窓ガラスの交換や、共用廊下に面した場所への防犯カメラ設置などが制限されることが少なくありません。

しかし、一戸建てであれば、すべてが自己の所有物であるため、法律の範囲内で、自分の判断と予算に応じて納得がいくまで防犯設備を導入・強化できます 。

最新の防犯カメラシステム、CPマーク認定の防犯ガラス、侵入者を威嚇するセンサーライト、警備会社と連携したホームセキュリティなど、あらゆる選択肢の中から最適なものを自由に組み合わせ、自分と家族のためだけの「要塞」を築き上げることが可能なのです。

この「自由度」は、防犯意識の高い住人にとっては、建物の脆弱性を凌駕する最大の武器となります。

しかし、この自由は、責任と表裏一体です。対策を施す自由があるということは、逆に対策を怠る自由もあるということ。

この自由を活かすか殺すかは、全て住人自身の意識にかかっているのです。

この点は非常に重要で、一戸建てのセキュリティを考える上で、単なる物理的な対策だけでなく、住人の知識や経済力といった側面も考慮に入れる必要があります。

例えば、プロ仕様の防犯カメラを設置するには1台あたり10万円から30万円、ホームセキュリティの導入には数十万円の初期費用がかかることもあります 。

この「自由」を最大限に活用するためには、相応の投資と努力が求められるのです。この投資を惜しんだ場合、一戸建ての「自由」は、単なる「無防備」へと転落してしまいます。

【プロが伝授】最強の一戸建て防犯対策マニュアル

自由度の高さを活かし、一戸建てを鉄壁の要塞に変えるための具体的な対策を、「外構・敷地」「窓」「玄関・勝手口」「監視の目」の4つの防御ラインに分けて解説します。

外構・敷地

- 死角をなくす

-

侵入者に隠れる場所を与えないことが第一です。塀を設置する場合は、高すぎて敷地内を見えなくしてしまうものではなく、外部からの視線が適度に通るメッシュフェンスなどを選びましょう。庭木は定期的に剪定し、建物の周りをすっきりと見通せる状態に保ちます 。

- 音で威嚇

-

侵入経路になりやすい建物の裏手や窓の下などに「防犯砂利」を敷き詰めます。この砂利は、踏むと通常の砂利よりも大きな音(76.5デシベル以上)が出るように作られており、特に静かな夜間には絶大な威嚇効果を発揮します 。

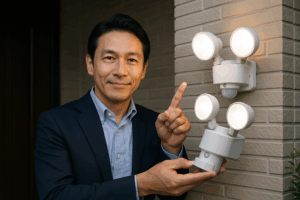

- 光で威嚇

-

玄関、勝手口、駐車場、庭の暗がりなど、侵入者が潜みやすい場所に「センサーライト」を設置します。人が近づくと自動で強い光を放つため、侵入者を驚かせ犯行を断念させると同時に、周囲に異常を知らせる効果もあります 。

- 足場をなくす

-

2階の窓やベランダへの侵入を防ぐため、足がかりになるものは徹底的に排除します。エアコンの室外機や物置、脚立などは、窓の真下に置かないように配置を工夫しましょう 。

窓

- ガラスの強化

-

ガラス破り対策の基本です。最も効果的なのは、防犯性能の高い「CPマーク」付きの防犯ガラスへの交換です。CPマークとは、警察庁などが認めた「防犯性能の高い建物部品」のことで、定められた試験で5分以上侵入を防げる性能があることを示します 。

予算的に交換が難しい場合は、同様にCPマーク付きの「防犯フィルム」を窓ガラス全面に貼ることで、強度を大幅に向上させることができます 。あわせて読みたい

CPマークとは?【防犯専門家が徹底解説】空き巣が嫌がる「5分」の秘密と、安心できる製品の選び方 はじめに:なぜ今、防犯対策が重要なのか はじめまして。「じぶん防犯」代表の守(まもる)と申します。私はこれまで10年以上にわたり、セキュリティ関連の企業で家庭用…

CPマークとは?【防犯専門家が徹底解説】空き巣が嫌がる「5分」の秘密と、安心できる製品の選び方 はじめに:なぜ今、防犯対策が重要なのか はじめまして。「じぶん防犯」代表の守(まもる)と申します。私はこれまで10年以上にわたり、セキュリティ関連の企業で家庭用… - 鍵の強化(ワンドアツーロック)

-

窓の防犯で最も重要な原則が「ワンドアツーロック」です。元々付いているクレセント錠に加え、必ず「補助錠」をサッシの上下などに追加で設置してください 。

これにより、たとえガラスを小さく割られても、手を伸ばして両方の鍵を開けるのは非常に困難になり、侵入に時間がかかるため犯行を諦めさせることができます 。あわせて読みたい

ワンドアツーロックで防犯対策を!専門家が効果や費用、選び方を徹底解説 はじめまして。「じぶん防犯」代表の守(まもる)と申します。 私はこれまで10年以上にわたり、セキュリティ関連企業で家庭用から業務用まで、数多くの防犯対策に…

ワンドアツーロックで防犯対策を!専門家が効果や費用、選び方を徹底解説 はじめまして。「じぶん防犯」代表の守(まもる)と申します。 私はこれまで10年以上にわたり、セキュリティ関連企業で家庭用から業務用まで、数多くの防犯対策に… - 物理的な障壁

-

1階の浴室やトイレなど、特に侵入が懸念される窓には「面格子」を設置するのが非常に効果的です。視覚的な抑止効果が高く、破壊にも大きな音と時間が必要なため、侵入者は敬遠します 。

また、掃き出し窓など大きな開口部には「シャッター」や「雨戸」を設置することも、台風対策と兼ねて有効な防犯対策となります 。

玄関・勝手口

- ワンドアツーロック

-

玄関ドアも窓と考え方は同じです。主錠に加えて、必ず補助錠を設置し、鍵を2つにすることが鉄則です 。

- 高防犯キーへの交換

-

従来のギザギザした鍵(ディスクシリンダーキーなど)は、ピッキングに弱いものが少なくありません。鍵の表面に多数の小さなくぼみがある「ディンプルキー」は、構造が非常に複雑でピッキングが極めて困難なため、交換を強く推奨します 。

- サムターン回し対策

-

ドアスコープ(覗き穴)を取り外したり、ドアにドリルで穴を開けたり、郵便受けの隙間から特殊な工具を差し込み、ドアの内側にある鍵のつまみ(サムターン)を直接回して解錠する手口があります。

これを防ぐため、サムターンに防犯カバーを取り付け、外部からの操作を物理的にブロックしましょう 。 - スマートロックの導入

-

の閉め忘れが心配な方には、オートロック機能を備えたスマートロックも有効な選択肢です。スマートフォンや指紋認証で解錠でき、物理的な鍵穴がないためピッキングの心配もありません。

外出先から施錠状態を確認したり、遠隔で施錠したりすることも可能です 。

監視の目

- 防犯カメラの設置

-

防犯カメラの存在は、侵入者に対する最大の抑止力の一つです。玄関、勝手口、駐車場、庭など、侵入経路となりうる場所や死角をカバーするように設置します。

侵入者は記録が残ることを極端に嫌うため、

「この家はリスクが高い」

と判断させ、ターゲットから外させる効果が期待できます 。万が一被害に遭った場合でも、録画映像が犯人逮捕につながる決定的な証拠となります。予算がない場合でも、「防犯カメラ作動中」というステッカーを貼るだけでも一定の抑止効果が見込めます 。

- スマートドアホン(録画機能付きインターホン)

-

侵入者は犯行前、インターホンを鳴らして留守を確認することがあります 。カメラ付きのインターホンであれば、相手の顔を確認できるだけでなく、不在時でもスマートフォンで応対できる「スマートドアホン」なら、家にいるように装うことができ、留守を悟られにくくなります 。

マンションの防犯:守られている「安心感」とその「死角」

マンションの防犯上のメリット

一般的に防犯性が高いとされるマンションには、一戸建てにはない固有のメリットがいくつか存在します。

- 充実した共用セキュリティ設備

-

近年建設されたマンションの多くは、建物全体でセキュリティが考慮されています。エントランスには居住者以外をシャットアウトする「オートロック」が設置され、共用廊下やエレベーター、駐車場などには「防犯カメラ」が張り巡らされています 。

また、日中は「管理人」が常駐している物件も多く、人の目による監視が不審者の侵入をためらわせます 。 - 物理的な高さという障壁

-

侵入犯罪の多くは、侵入と逃走が容易な低層階で発生します。2階や3階であっても、雨樋や隣の建物を足場にして侵入されるケースはありますが、4階以上の高層階になるほど、窓からの侵入は物理的に極めて困難になります 。

- コミュニティによる自然な監視網

-

住民同士の挨拶が日常的に交わされ、良好なコミュニティが形成されているマンションは、非常に防犯性が高いと言えます 。

住民がお互いの顔を知っているため、見慣れない人物がうろついていればすぐに不審に思い、自然な監視の目が働くからです 。これは、どんな高度なセキュリティ設備にも勝る、生きた防犯システムです。

「オートロックだから安心」は危険!マンションの死角とデメリット

多くのメリットがある一方で、マンションには特有の「死角」や「油断」が生み出す脆弱性が存在します。これを理解しないまま「守られている」と過信することが、最も危険です。

- オートロックの幻想

-

オートロックは決して万能の盾ではありません。侵入者は、住民が解錠したタイミングで後ろから一緒に入る「共連れ」や、宅配業者や点検業者を装って他の住民に開けてもらうなど、様々な手口でいとも簡単に突破します 。

最大の問題は、オートロックがあることで住民に

「自分の部屋の鍵はかけなくても大丈夫だろう」

という深刻な油断が生まれることです。これにより、鍵のかかっていない「無締り」の住戸が格好のターゲットとなり、侵入を許してしまうのです 。

- 狙われる特定の階層

-

- 低層階(1階~3階): 地上からのアクセスが容易なため、窓からの侵入リスクが一戸建てと同様に高くなります。特に1階は、植栽などが死角となりやすく、ベランダからの侵入が後を絶ちません 。2階や3階も、エアコンの室外機や隣接する建物の屋根などを足場にすれば、容易に到達できてしまいます 。

- 最上階: という油断から、ベランダの窓を施錠しないケースが多く見られます。しかし、プロの侵入者は屋上からロープを垂らして降りてくる「下がり蜘蛛」と呼ばれる手口を使うことがあります。屋上への立ち入りが容易なマンションでは、最上階が最も無防備な場所になり得ます 。

- 低層階(1階~3階): 地上からのアクセスが容易なため、窓からの侵入リスクが一戸建てと同様に高くなります。特に1階は、植栽などが死角となりやすく、ベランダからの侵入が後を絶ちません 。2階や3階も、エアコンの室外機や隣接する建物の屋根などを足場にすれば、容易に到達できてしまいます 。

- マンションの主な侵入経路

-

入窃盗では、「表出入口(玄関)」からの侵入が61.2%と過半数を占めています 。これは、一度オートロックを突破してしまえば、各階の共用廊下は人通りが少なく、住人以外がいても怪しまれにくいため、玄関ドアの前でピッキングなどの作業に時間をかけやすいというマンション特有の事情を反映しています 。

共同住宅(4回建て以上)

1位 表出入口 61.2%(965件)

2位 窓 25.7%(405件)

3位 不明 11.3%(179件)

出典:警察庁 住まいる110番 侵入窃盗の侵入口

これらの事実から導き出されるのは、マンションのセキュリティが「他人任せ」になりがちだという心理的な罠です。

オートロックや管理会社といった「建物全体の仕組み」に守られているという感覚が、個々の住民の防犯意識を希薄化させ、責任感を拡散させてしまうのです。

これは社会心理学でいう「傍観者効果」や「責任の分散」に近い現象と言えるでしょう。

皆が責任を負っている状況では、かえって誰もが

「誰かがやってくれるだろう」

と考え、個人の責任感が薄れてしまいます。この心理的な隙こそが、侵入者に狙われる最大の脆弱性となるのです。

【プロが伝授】鉄壁のマンション防犯対策マニュアル

マンションの安全性を真に高めるためには、共用部分の設備に依存するのではなく、自らの領域は自ら守るという強い意識が不可欠です。

「専有部分」の防犯は自己責任と心得る

- 玄関ドアの施錠は絶対

-

在宅中であれ、ゴミ出しのような短時間の外出であれ、玄関の鍵は必ず施錠する。これを鉄則としてください。これが全ての防犯対策の原点です 。

- ワンドアツーロックと高防犯キーへの交換

-

備え付けの鍵が一つしかない場合は、工事不要で取り付けられる補助錠を設置し、「ワンドアツーロック」を実現しましょう。また、鍵を防犯性の高いディンプルキーに交換することも、ピッキング対策として非常に有効です 。

- 窓の防犯対策

-

低層階や最上階にお住まいの方はもちろん、中層階であっても、ベランダや共用廊下に面した窓の施錠は必須です。必要に応じて、サッシに取り付けるタイプの補助錠や、ガラスの強度を高める防犯フィルムの設置を検討してください 。

ただし、ベランダは共用部分にあたるため、忍び返しのような固定設備を設置する場合は、事前に必ず管理組合に確認し、許可を得る必要があります 。

「共用部分」のセキュリティを最大限に活用する

- コミュニティの力を活用

-

最強の防犯対策は、住民同士の良好な関係です。エレベーターや廊下で会った人には積極的に挨拶を交わし、顔見知りになっておきましょう。

見慣れない人物がうろついていれば、誰もが

「あの人は誰だろう?」

と意識するようになり、犯罪者が最も嫌う「監視の目」が自然に生まれます 。

- 入居・内見時のチェックポイント

-

これからマンションを選ぶ方は、以下の点をプロの目で厳しくチェックしてください。

- オートロックの種類: 暗証番号式の場合、番号が分かりやすくないか、入力時に盗み見されやすくないかなどを確認します 。

- 防犯カメラの配置と数: エントランス、エレベーター、駐車場、駐輪場、ゴミ捨て場など、死角になりやすい場所に適切に設置されているかを確認します 。

- 管理人の勤務形態: 24時間常駐なのか、日中のみの勤務なのか。夜間のセキュリティ体制はどうなっているかを確認します 。

- 共用部の管理状態: 掲示板や廊下、ゴミ捨て場などが清潔に保たれているか。管理が行き届いているマンションは、住民の防犯意識も高い傾向にあります 。

- 屋上へのアクセス: 屋上への扉は施錠されているか、誰でも簡単に出入りできるようになっていないかを確認します。これは最上階の防犯性に直結します 。

- オートロックの種類: 暗証番号式の場合、番号が分かりやすくないか、入力時に盗み見されやすくないかなどを確認します 。

【コスト別】今日からできる防犯対策ガイド

防犯対策は、高額な投資がすべてではありません。大切なのは、予算に応じて対策を組み合わせ、防御の層を重ねていくことです。ここでは、コスト別に具体的な対策をご紹介します。

費用ゼロ円!「意識と習慣」を変える最強の防犯

最もコストがかからず、そして最も効果的な防犯対策は、あなた自身の意識と日々の習慣を変えることです。

- 施錠の徹底

-

これまで何度も繰り返してきましたが、これが全ての基本です。在宅中、就寝中、短時間の外出時を問わず、家中のすべてのドアと窓(浴室やトイレの小窓も含む)を施錠する習慣を身につけてください 。

- 留守を悟らせない工夫

-

郵便物や新聞をポストに溜め込まないようにしましょう。長期で家を空ける際は、新聞の配達を一時的に止める手続きを忘れずに行ってください。夜間に家を空ける場合は、リビングの照明をタイマーで自動点灯させるなど、在宅を装う工夫が有効です 。

- 近所付き合いという名の監視網

-

日頃からご近所の方と挨拶を交わし、良好な関係を築いておきましょう。侵入犯が下見の際に犯行を諦めた理由の上位に「近所の人に声をかけられたり、ジロジロ見られたりした」というものがあります 。地域の目は、何台もの防犯カメラに匹敵する、あるいはそれ以上の抑止力を持つのです 。

侵入者は、「近所づきあいが良く、連帯感のある住宅街」を嫌います。犯行をあきらめた理由で多いのは、「近所の人に声をかけられたり、ジロジロ見られた」です。

あわせて読みたい

地域の防犯力は「ご近所付き合い」で決まる!専門家が教える、今日からできる具体的な方法 こんにちは、「じぶん防犯」代表で防犯スペシャリストの守(まもる)です。私はこれまで10年以上にわたり、セキュリティ関連企業で家庭用から業務用まで、数多くの防犯…

地域の防犯力は「ご近所付き合い」で決まる!専門家が教える、今日からできる具体的な方法 こんにちは、「じぶん防犯」代表で防犯スペシャリストの守(まもる)です。私はこれまで10年以上にわたり、セキュリティ関連企業で家庭用から業務用まで、数多くの防犯… - SNSの利用に注意

「今から海外旅行に行ってきます!」

といった投稿をリアルタイムで行うのは、自ら「私の家は今、無防備ですよ」と世界中に宣伝しているのと同じ行為です。帰宅後に思い出として投稿するなど、プライバシーへの配慮を怠らないでください 。

費用1万円~5万円:DIYで実現する防犯レベルアップ

少しの投資で、住まいの防犯レベルを格段に向上させることができます。多くはご自身で設置可能なものです。

- 補助錠の設置

-

玄関や窓に後付けできる補助錠は、数千円から購入可能です。ワンドアツーロック(またはワンウィンドウツーロック)は、侵入にかかる時間を単純に倍増させ、侵入を諦めさせる効果が非常に高いです。賃貸物件でも傷をつけずに設置できるタイプが数多く販売されています 。

- 窓用防犯フィルム

-

ガラス破り対策として、CPマーク付きの高性能な防犯フィルムも、自分で施工できるキットが市販されています。特に侵入されやすい窓だけでも対策しておくと安心です 。

あわせて読みたい

プロが徹底解説!防犯フィルムの効果と選び方|空き巣対策で後悔しないための全知識 はじめまして。「じぶん防犯」代表の守(まもる)です。私はセキュリティ関連企業に10年以上勤務し、家庭用から業務用まで数多くの防犯対策に携わってきました。 その経…

プロが徹底解説!防犯フィルムの効果と選び方|空き巣対策で後悔しないための全知識 はじめまして。「じぶん防犯」代表の守(まもる)です。私はセキュリティ関連企業に10年以上勤務し、家庭用から業務用まで数多くの防犯対策に携わってきました。 その経… - センサーライト

-

ソーラー充電式や乾電池式のセンサーライトなら、電気工事不要で誰でも簡単に設置できます。価格帯も2,000円から10,000円程度のものが主流で、コストパフォーマンスに優れた防犯アイテムです 。

あわせて読みたい

センサーライト完全ガイド|防犯のプロが選び方から設置方法、おすすめ機種まで徹底解説 はじめに:センサーライトで、暮らしに「安心」と「便利」をプラスしませんか? はじめまして。私、じぶん防犯代表で防犯スペシャリストの「守(まもる)」と申します。…

センサーライト完全ガイド|防犯のプロが選び方から設置方法、おすすめ機種まで徹底解説 はじめに:センサーライトで、暮らしに「安心」と「便利」をプラスしませんか? はじめまして。私、じぶん防犯代表で防犯スペシャリストの「守(まもる)」と申します。… - ネットワークカメラ(Wi-Fiカメラ)

-

工事不要でコンセントに挿すだけ、あるいはバッテリー式で、Wi-Fi経由でスマートフォンのアプリから映像を確認できるカメラが1万円前後から手に入ります。動体検知機能で異常があればスマホに通知が届くモデルもあり、ペットの見守りカメラと兼用する方も増えています 。

費用10万円~:プロに任せる本格的な防犯システム

最高の安心を求めるなら、プロの力を借りるのが最善の選択です。

- 防犯カメラシステムの導入

-

専門業者に依頼して設置する防犯カメラシステムは、最適な画角の選定から雨風に耐える確実な配線工事まで、質の高い施工が期待できます。屋外用高画質カメラ1台の設置費用は、機器代と工事費を含めて10万円~30万円程度が一般的な目安となります 。

- ホームセキュリティサービスの契約

-

SECOM(セコム)やALSOK(アルソック)といった警備会社と契約する、最高レベルの防犯対策です。窓やドアに設置されたセンサーが侵入などの異常を検知すると、大音量の警報が鳴り響くと同時に、自動的に警備会社へ通報。近くの待機所からプロの警備員が駆けつけてくれます 。

初期費用と月額料金が発生しますが、24時間365日見守られているという安心感は、何物にも代えがたい価値があります。

| 警備会社 | プラン種別(戸建て例) | 初期費用(工事料・保証金など) | 月額料金 | 特徴・補償内容 |

|---|---|---|---|---|

| SECOM(セコム) | レンタルプラン | 63,800円(工事料)+ 20,000円(保証金) | 7,920円~ | 業界最大手。全国約2,600の拠点網。盗難保険・災害見舞金付き。契約者の約8割がレンタルを選択 。 |

| SECOM(セコム) | 買取プラン | 413,270円~(機器買取) | 5,060円~ | 月額料金を抑えたい方向け。長期利用でのコストは要検討 。 |

| ALSOK(アルソック) | レンタルプラン | 52,800円~(工事費) | 8,470円~ | ゼロスタートプラン(初期費用0円)も有り。5年利用の場合、買取プランの方が総額で安くなる傾向 。 |

| ALSOK(アルソック) | 買取プラン | 312,240円~(工事費+機器費) | 4,070円~ | 月額料金を抑え、資産として機器を所有したい方向け 。 |

| ALSOK(アルソック) | セルフセキュリティ | 108,240円~(工事費+機器費) | 990円 | 駆けつけは有料(1回11,000円)。自身で監視し、いざという時だけプロに頼りたい方向け 。 |

最強の防犯は「他人任せにしない」意識から

これまで見てきたように、一戸建ては防犯対策を自分好みに設計できる「自由度」が高い一方で、その対策を怠れば脆弱性がそのままリスクとなる、自己責任の重い住まいです。

対するマンションは、オートロックなどの基本的な設備が整っている「安心感」がありますが、それが「油断」につながり、個々の防犯意識を低下させる危険性をはらんでいます。

統計上は一戸建てが狙われやすいという事実はありますが、侵入を許す最大の原因である「無締り」は、どちらの住居形態にも共通する、そして最も根深いリスクです。

結局のところ、住まいの安全は、建物が自動的に守ってくれるものではなく、そこに住むあなた自身が主体的に守り抜くものです。

私が提唱する「じぶん防犯」の哲学は、まさにこの点にあります。侵入者が最も嫌うのは、防犯意識が高く、侵入に手間と時間がかかり、人目に付くリスクの高い家です。

- 物理的な対策(光、音、時間): センサーライトで照らし、防犯砂利で音を立て、補助錠や防犯ガラスで侵入に時間をかけさせる。

- 監視の目(カメラ、地域の目): 防犯カメラで記録し、ご近所付き合いで監視の網を張る。

- あなた自身の意識: そして何よりも、施錠を徹底し、留守を悟らせないという、あなた自身の「隙を見せない」という強い意識。

これら複数の防御層を、まるで城の堀や石垣のように重ね合わせることで、初めて鉄壁のセキュリティが実現します。

この記事が、あなたの「住まい選び」と、あなた自身で安全を築く「じぶん防犯」の確かな第一歩となれば、これに勝る喜びはありません。

あなたの家を、世界で一番安全な場所にしてください。私、守がそのお手伝いをいたします。

コメント