防犯スペシャリスト「守」

防犯スペシャリスト「守」「通帳や印鑑、大切な思い出の品。皆さんは、これらの貴重品をどこに保管していますか?」

はじめまして。「じぶん防犯」代表の守(まもる)と申します。私はこれまで10年以上、セキュリティ業界で家庭用から業務用まで、数多くの防犯対策に携わってきました。

その経験から断言できるのは、多くの方が貴重品の保管方法について漠然とした不安を抱えながらも、具体的な対策を見つけられていないという事実です 。

「タンスの奥なら大丈夫だろう」

「まさか自分の家が狙われることはない」

そう思っていませんか?しかし、その「大丈夫」という思い込みこそが、最も危険な隙を生み出します。

この記事は、単なる収納アイデア集ではありません。私がプロの現場で培ってきた知識と、実際の犯罪データに基づき、「あなたの貴重品を、あらゆるリスクからどう守るか」という問いに対する、網羅的かつ実践的な答えを示すものです。

この記事を最後まで読めば、あなたは以下のことを手に入れられます。

- 泥棒が真っ先に探す「危険な隠し場所」の知識

- 今日から実践できる、家庭内保管の「3つの鉄則」

- あなたの資産を守る「家庭用金庫」の正しい選び方と使い方

- 多くの人が知らない「貸金庫」のメリットと重大な注意点

- あなただけの「貴重品管理戦略」を立てるための具体的なプラン

もう貴重品の置き場所に悩むのは終わりにしましょう。この記事が、あなたの「不安」を「安心」に変えるための、最初で最後の教科書となることをお約束します。

不都合な真実:その「隠し場所」、泥棒にとっては宝の地図です

多くの方が「見つからないだろう」と信じている隠し場所は、残念ながら、侵入者にとっては「定番の捜索ポイント」に過ぎません。

彼らはプロです。家主がどこに大切なものを隠すか、その心理と行動パターンを熟知しています。

泥棒が真っ先に探す「NG保管場所」リスト

もし、あなたの貴重品が以下のいずれかの場所にあるなら、今すぐ移動を検討してください。これらは、侵入者が時間をかけずに効率よく金品を探すために、真っ先に確認する場所です 。

- 洋ダンス、和ダンス、クローゼットの引き出し:衣類の下や奥は、最も古典的で、最も狙われやすい場所です 。

- 机の引き出し:特に鍵のかからない引き出しは、宝箱も同然です。

- 本棚(本の間やケースの中):本をくり抜いたり、辞書型のケースに入れたりする手口は広く知られています 。

- 仏壇・神棚:神聖な場所という家主の心理的な油断を逆手に取られます 。

- 冷蔵庫・キッチン周り:食品に紛れ込ませる方法も、意外性はなく、すぐにチェックされます 。

- マットレスや布団の間:これも古典的な隠し場所の代表格です 。

なぜこれらの場所が危険なのでしょうか。答えは、侵入者の行動原理にあります。彼らが最も嫌うのは「時間」がかかることです。警察庁の調査によれば、侵入に5分以上かかると、泥棒の約7割が犯行を諦めるというデータがあります 。そのため、彼らは短時間で効率的に物色できる、予測可能な場所から手をつけていくのです。

侵入に手間取り、5分かかると侵入者の約7割はあきらめ、10分以上かかると侵入者のほとんどはあきらめるといいます。「侵入に時間をかけさせる」。これが、侵入されるかどうかの大きなポイントになります。

引用:警察庁 住まいる防犯110番 侵入者プロファイリング

これは他人事ではない:日本の住宅侵入窃盗のリアル

「でも、実際に被害に遭うことなんて滅多にないでしょう?」

そう思うかもしれません。しかし、公式データはその考えが危険な楽観論であることを示しています。

| 項目 | データ |

|---|---|

| 1日あたりの住宅侵入窃盗 認知件数 | 約44件 |

| 最も狙われやすい住宅形態 | 一戸建住宅(全体の約29%) |

| 一戸建住宅への主な侵入手口 (1位) | 無締り(鍵のかけ忘れ) |

| 一戸建住宅への主な侵入手口 (2位) | ガラス破り |

このデータから見えてくるのは、衝撃的な事実です。住宅への侵入窃盗は、今この瞬間も日本のどこかで発生しており、特に一戸建て住宅が主な標的となっています 。

そして、最も注目すべきは侵入手口の第1位が「無締り」、つまり鍵のかけ忘れであるという点です 。

多くの人がピッキングのような高度な技術を心配しますが、現実には、ゴミ出しや短い外出の際の

「ちょっとだけだから」

という油断が、最大の侵入経路となっているのです。

これは、多くの家庭に存在する「防犯意識のズレ」を浮き彫りにしています。高度な脅威にばかり気を取られ、最も基本的で、最も頻繁に悪用される脆弱性を見過ごしているのです。

どんなに巧妙な隠し場所や頑丈な金庫も、玄関の鍵が開いていては意味がありません。貴重品の保管方法を考える前に、まず「施錠の徹底」という基本に立ち返ることが、防犯の第一歩なのです。

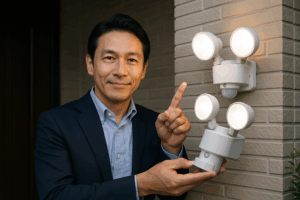

侵入者は「音・光・人の目」を極端に嫌います 。彼らは、時間をかけさせ、発見されるリスクを高める家を避ける傾向にあります。この心理を理解することが、効果的な防犯対策の鍵となります。

家庭内保管「3つの鉄則」

では、具体的にどうすれば良いのでしょうか。金庫の導入を考える前に、誰でも今日から実践できる、貴重品を安全に保管するための「3つの鉄則」をご紹介します。

この原則を守るだけで、あなたの家の防犯レベルは格段に向上します。

鉄則1:集中させず、「分散」させる

最もやってはいけないことの一つが、すべての貴重品を一つの場所にまとめて保管することです 。

もし侵入者にその場所が見つかってしまえば、一度にすべての資産を失うことになります。これは「すべての卵を一つのかごに盛る」のと同じで、リスク管理の基本に反します。

実践方法

通帳、印鑑、権利書、貴金属などを、それぞれ別の、かつ前述の「NG保管場所」を避けた複数の場所に分けて保管しましょう。例えば、一つの貴重品は2階の収納棚の高所、もう一つは普段使わないスーツケースの中、というように、物理的に離れた場所に置くことが重要です 。

鉄則2:関連するものは「分断」する

これは、3つの鉄則の中でも特に重要な、絶対に守るべきルールです。

「通帳と銀行印」そして「キャッシュカードと暗証番号のメモ」は、決して同じ場所に保管してはいけません 。

なぜなら、この二つが揃ってしまうと、たとえ暗証番号が分からなくても、銀行の窓口で預金が引き出されてしまう可能性があるからです 。

通帳と印鑑がセットで見つかることは、泥棒に現金を渡すようなものです。同様に、キャッシュカードと誕生日などが書かれたメモを一緒に保管するのも絶対に避けてください。

実践方法

通帳は鍵のかかる引き出しに、銀行印は全く別の部屋の収納ボックスに、というように、意図的に「分断」して保管する習慣をつけましょう。

鉄則3:「時間」を稼ぐ

鉄則1で触れたように、侵入者は「時間」を嫌います。したがって、保管場所の目的は「絶対に見つからないこと」ではなく、「見つけるのに手間と時間がかかること」に設定すべきです 。

侵入者は、物色に時間をかければかけるほど、発見されるリスクが高まります。そのため、取り出すのにひと手間かかる場所は、それだけで敬遠される可能性が高くなるのです。

実践方法

・踏み台や椅子を使わないと届かないような、天袋や棚の最上段に置く 。

・季節家電の箱の中や、重い家具を動かさないとアクセスできない場所に隠す 。

これらの「分散」「分断」「時間稼ぎ」という3つの鉄則は、いわば家庭でできる防犯の基礎体力です。

そして、この基礎体力を飛躍的に高め、究極の時間稼ぎを実現するツールこそが「家庭用金庫」なのです。

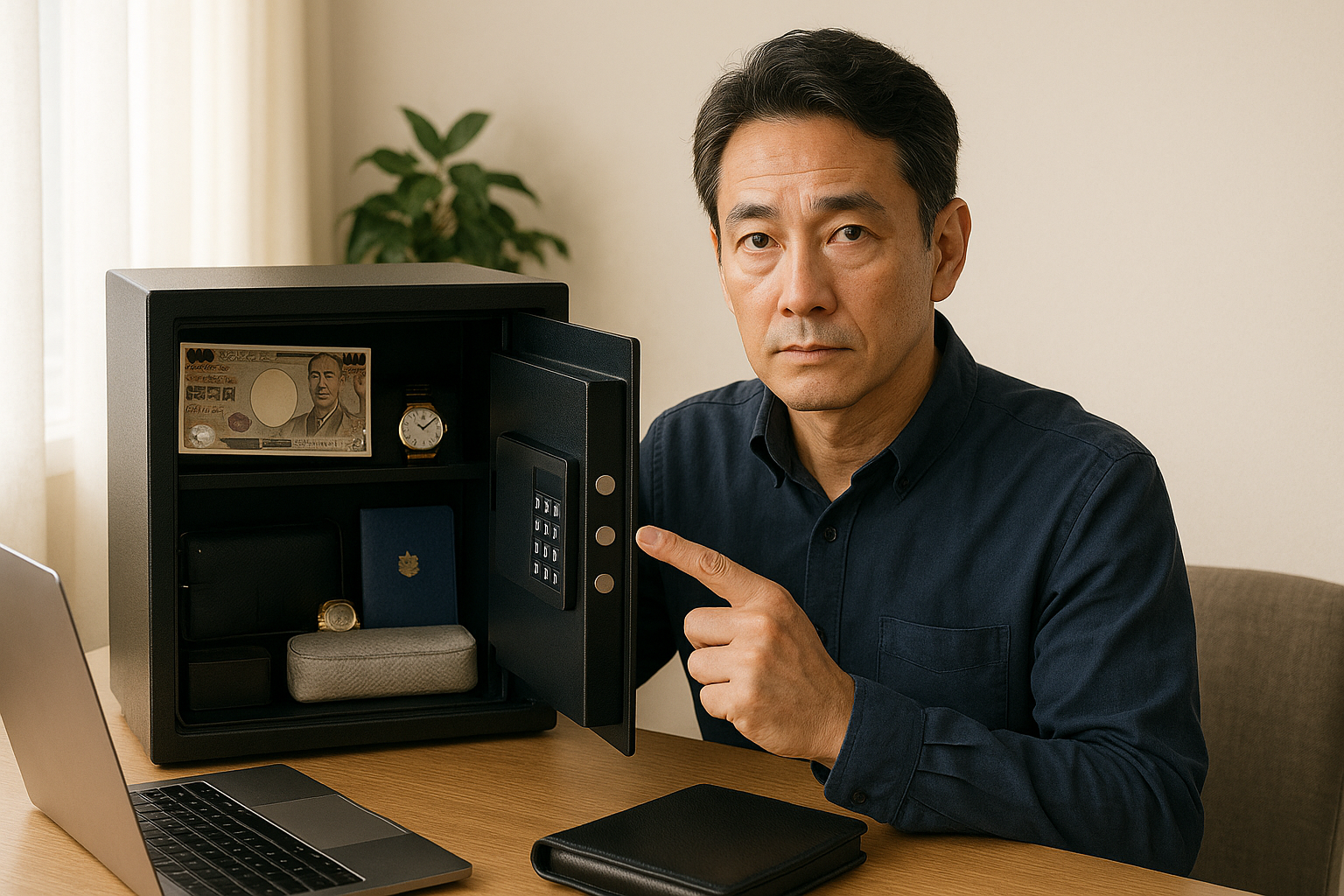

最強の「家庭の砦」:金庫の選び方・使い方、徹底解説

「金庫」と聞くと、大げさに感じるかもしれません。しかし、大切な資産を火災や盗難から確実に守るためには、これ以上確実なソリューションはありません。

ただし、金庫なら何でも良いというわけではありません。目的や性能を正しく理解し、自宅に合ったものを選ぶことが極めて重要です。

「耐火」と「防盗」は全くの別物!

金庫には大きく分けて「耐火金庫」と「防盗金庫」の2種類があり、その目的は全く異なります。この違いを理解することが、金庫選びの第一歩です。

- 耐火金庫

-

- 目的:火災の熱から中のものを守ること 。

- 特徴:JIS(日本産業規格)などの規格に基づき、一定時間、庫内を規定の温度以下に保つ性能を持ちます。しかし、バールでのこじ開けやドリルによる破壊といった、盗難目的の物理的な攻撃に対する防御力は想定されていません 。

- 防盗金庫

-

- 目的:盗難目的の破壊行為から中のものを守ること 。

- 特徴:工具による破壊に一定時間耐える「防盗性能」と、火災から守る「耐火性能」の両方を兼ね備えています。その分、構造が頑丈で重量も重く、価格も高価になります 。

【プロの視点】

一般家庭で、通帳や権利書、思い出の品などを守るのが主目的であれば、まずは質の高い「耐火金庫」を選ぶのが現実的かつ効果的な選択です。

宝石や地金など、高価で換金性の高い資産を保管する場合は、「防盗金庫」の導入や、耐火金庫とホームセキュリティの併用を検討すると、より万全な対策ができます 。

JIS規格を読み解く:安全の「ものさし」を理解する

耐火金庫の性能は、JIS(日本産業規格)によって客観的に示されています。カタログに書かれた専門用語に戸惑う必要はありません。

以下のポイントさえ押さえれば、誰でも簡単に性能を比較できます。

| JIS規格表示 (例) | 耐火時間 | 試験時の最高加熱温度 | 庫内温度の合格基準 | あなたにとっての意味 |

|---|---|---|---|---|

| 一般紙用0.5時間耐火 | 30分 | 843℃ | 177℃以下 | 短時間の火災から紙類を守る。木造住宅の火災が鎮火するまでには1時間以上かかると言われており、最低限の性能。 |

| 一般紙用1時間耐火 | 1時間 | 927℃ | 177℃以下 | 一般的な住宅火災において、紙類(現金、書類など)を焼失から守るための標準的な性能。家庭用としては、まずこのレベルを目安に選ぶのがおすすめ 。 |

| 一般紙用2時間耐火 | 2時間 | 1010℃ | 177℃以下 | より高い安全性を求める場合に。耐火性能に比例して金庫の重量や価格も上がります 。 |

| 急加熱・衝撃落下試験合格 | – | – | – | 火災時に建物が倒壊し、金庫が高所から落下する衝撃や、急激な温度変化を想定した試験。この表示があれば、より過酷な状況にも耐えうる証拠 。 |

なぜ庫内温度が177℃以下なのでしょうか?これは、紙が自然発火する温度(約230℃)よりも十分に低く、文字が黒く変色して読めなくなる温度(約180℃)を下回るように設定されているためです 。

つまり、この基準を満たしていれば、万が一の火災後も、中の書類は判読可能な状態で残る可能性が非常に高いということです。

ロック方式の選び方:あなたに最適なのはどのタイプ?

金庫のロック方式は、セキュリティと利便性を両立させる上で重要な選択肢です。それぞれの長所と短所を理解し、ご自身のライフスタイルに合ったものを選びましょう。

ダイヤル式

昔ながらのダイヤルを左右に回して開けるタイプ。

- 長所

-

電池不要で故障が少ない、信頼性が高い 。

- 短所

-

開錠に時間がかかる、番号を合わせるのに慣れが必要 。

テンキー式(プッシュ式)

暗証番号を押して開けるタイプ。

- 長所

-

素早く開錠できる、暗証番号を自由に変更できる 。

- 短所

-

電池交換が必要、暗証番号を忘れるリスクがある。

シリンダー式(鍵式)

鍵を使って開けるタイプ。

- 長所

-

操作がシンプルで簡単 。

- 短所

-

鍵を紛失・盗難されるリスクがある。

指紋認証式

指紋を登録して開けるタイプ。

- 長所

-

鍵も暗証番号も不要で、最も素早く開錠できる 。

- 短所

-

指の状態(乾燥、怪我など)によっては認証しにくい場合がある、比較的高価 。

【プロの視点】

現在の家庭用金庫の主流は「テンキー式」です。操作が簡単で、家族間で暗証番号を共有しやすいのが利点です。選ぶ際は、万が一の電池切れや暗証番号忘れに備え、「非常開錠キー」が付属しているモデルを選ぶと、さらに安心です 。

固定が命:置いただけの金庫は「重い箱」

これは金庫を導入する上で、私が最も強くお伝えしたいことです。どんなに重くて頑丈な金庫でも、床や壁に固定されていなければ、ただの「持ち運び可能な重い箱」に過ぎません 。

手提げ金庫はもちろんのこと、数十キロある据え置き型の金庫でさえ、複数人の窃盗団にかかれば台車などで簡単に運び出されてしまいます 。

運び去られてしまえば、あとは時間をかけてゆっくりと破壊されるだけです。

- 対策:金庫は必ず、付属のボルトなどを使って床や壁に「固定」してください。これにより、侵入者はその場で金庫を破壊せざるを得なくなり、大幅な「時間稼ぎ」ができます。

- 設置場所:金庫自体を、クローゼットの中や押し入れの奥など、人目につかない場所に設置することも重要です。リビングなどに堂々と置かれている金庫は、「ここに貴重品があります」と宣伝しているようなものです 。

専門家が推薦する金庫メーカー

数あるメーカーの中から、信頼できる製品を選ぶための指針として、主要なメーカーの特徴をまとめました。

| メーカー | 特徴 | 人気モデル例 | 価格帯の目安 |

|---|---|---|---|

| ダイヤセーフ | 業界トップクラスの販売実績を誇る老舗。コストパフォーマンスに優れ、お求めやすい価格帯のモデルが豊富。家庭用金庫で迷ったら、まず検討したいメーカー 。 | D34-4, MEK50-7 | 手頃(1.5万円〜) |

| エーコー | デザイン性に優れたスタイリッシュな金庫が多い。ICカード式や指紋認証式など、先進的なロックシステムを搭載したモデルも人気。インテリアとの調和を重視する方におすすめ 。 | DFS1-E, BES-9 | 中価格帯(3万円〜) |

| 日本アイ・エス・ケイ | 旧キング工業。品質の高い**「日本製」**にこだわりを持つメーカー。従来のダイヤル錠の回転数を半分にした「キングスーパーダイヤル」など、独自の技術力も魅力 。 | KS-20SD | 中〜高価格帯 |

| セントリー | アメリカ発のグローバルブランド。JIS規格だけでなく、より厳しいとされるUL規格(米国保険業者安全試験所規格)の認証を受けたモデルも多い。優れた耐火・耐水性能が特徴 。 | JFWシリーズ | 中価格帯〜 |

家の外へ:貸金庫のメリットと「重大な注意点」

自宅での保管にどうしても不安が残る場合、金融機関の「貸金庫」を利用するのも一つの選択肢です。

究極のセキュリティとも言える貸金庫ですが、その利用にはメリットだけでなく、多くの人が知らない重大な注意点が存在します。

究極のセキュリティ?貸金庫のメリット

- 圧倒的な安全性:銀行の金庫室は、個人の住宅とは比較にならないレベルの防犯・防災設備を備えています。盗難はもちろん、地震や火災、水害といった自然災害からも貴重品を確実に守ることができます 。

- 高いプライバシー:契約者本人(または登録された代理人)しか開けることができず、中身を他人に見られることはありません 。

隠れたデメリットと、絶対に入れてはいけないもの

一見、完璧に見える貸金庫ですが、利用する前に必ず知っておくべきデメリットとリスクがあります。

特に、保管する「モノ」を間違えると、将来的に深刻なトラブルを引き起こす可能性があります。

この問題の根源は、貸金庫が抱える2つの大きな制約にあります。 一つは「アクセスの制約」です。

貸金庫は銀行の営業時間内でしか利用できず、夜間や休日には一切アクセスできません 。

そしてもう一つが、より深刻な「法的な制約」です。貸金庫の契約者が亡くなると、その事実を金融機関が把握した時点で、預金口座と同様に貸金庫も「凍結」されます 。

相続人全員の同意や法的な手続きが完了するまで、誰も中身を取り出すことができなくなるのです。

この制約を理解しないまま特定のモノを保管すると、「安全なはずの場所」が、かえって家族を苦しめる「開かずの箱」になりかねません。

さらに、税務上の観点も無視できません。税務署は銀行に対して強力な調査権を持っており、必要があれば貸金庫の利用履歴も照会できます 。

不自然に多額の現金が引き出され、その時期が貸金庫の利用と重なる場合などには、所得隠しや申告漏れの相続財産を疑われるリスクがあります。

貸金庫に現金を入れても利息はつかないため、

「なぜ預金せずにわざわざ貸金庫に?」

という疑問が、税務調査の引き金になることさえあるのです 。

これらのリスクを踏まえ、以下のリストにあるものは、貸金庫に保管すべきではありません。

| 保管すべきでないもの | その理由 |

|---|---|

| 遺言書 | 契約者の死亡と同時に凍結され、相続手続きに必要な遺言書を相続人が確認できなくなります。遺言執行が大幅に遅れる、あるいは不可能になる最悪の事態を招きます 。 |

| 多額の現金 | 利息がつかない上に、税務署から所得隠しや相続財産の申告漏れを疑われるリスクがあります。相続発生時には、その現金の出所を証明する必要が生じる可能性も 。 |

| 死亡保険金請求に必要な保険証券 | 契約者が亡くなった後、遺族が保険金を請求しようにも、肝心の証券を取り出せず、手続きが滞ってしまいます 。 |

| 緊急時に必要なもの(パスポートなど) | 急な海外出張や家族の危篤などで今すぐ必要になっても、銀行の営業時間外では絶対に取り出せません 。 |

| その他 | 腐敗・変質する恐れのあるもの(食品)、危険物、動植物などは規約で禁止されています 。 |

【プロの視点】

貸金庫は、「日常的には使わないが、紛失・焼失すると再発行が困難または不可能な、代替の効かない資産」の保管にのみ最適です。

具体的には、不動産の権利書、株券、地金、宝石、そして二度と手に入らない思い出の品(古い写真のネガなど)が適しています。

遺言書は、自宅の金庫で保管するか、公証役場で「公正証書遺言」として作成・保管してもらうのが最も安全で確実です。

あなただけの貴重品管理戦略:実践チェックリスト

ここまで、貴重品保管に関する様々な知識を学んできました。最後の仕上げとして、これらの知識を統合し、あなた自身のライフスタイルに合わせた具体的な管理戦略を構築しましょう。

最も効果的な管理方法は、単一の解決策に頼ることではなく、貴重品の「重要度」と「使用頻度」に応じて保管場所を使い分けることです。

これは、一部の人が無意識のうちに実践している方法でもあります 。

例えば、病院によく行くお子さんがいる家庭では、診察券やお薬手帳をすぐに持ち出せるポーチに入れ、めったに使わない通帳は別の場所に保管する、といった具合です 。

この考え方を、防犯のプロの視点から体系化したのが、以下の4階層のシステムです。

- 第1階層:日常携帯(財布、スマートフォンなど)

- 第2階層:家庭内・準セキュリティ保管(分散・分断させた隠し場所、鍵付きの引き出し、ポーチなど)

- 第3階層:家庭内・高セキュリティ保管(固定された耐火金庫)

- 第4階層:外部・最高セキュリティ保管(金融機関の貸金庫)

このフレームワークを使い、あなたの持っている貴重品をどこに配置すべきか、以下のチェックリストで確認してみましょう。

| 貴重品の種類 | 推奨保管場所(階層) | 注意点・ポイント |

|---|---|---|

| 通帳 | 第3階層:家庭用金庫 | ・銀行印とは必ず分ける(鉄則) 。 ・火災に備え、耐火性能のある金庫が望ましい。 |

| 実印・銀行印 | 第3階層:家庭用金庫 | ・通帳とは必ず分ける(鉄則)。できれば金庫内でも別の引き出しに入れるなど、一手間加えるとなお良い。 |

| 認印 | 第2階層:準セキュリティ保管 | ・玄関など、すぐに使える場所に置いても良いが、来客から見えない引き出しなどにしまう。 |

| キャッシュカード・クレジットカード | 第1階層:日常携帯(普段使うもの) 第2階層 or 第3階層(予備カード) | ・暗証番号のメモと一緒に保管しない(鉄則) 。 ・予備カードは金庫か、安全な場所に保管。 |

| パスポート・マイナンバーカード | 第3階層:家庭用金庫 | ・身分証明書として悪用されるリスクが高い。 ・海外渡航前など、使用予定が近い場合は、取り出しやすい準セキュリティ保管場所に一時的に移動させる。 |

| 不動産権利書・保険証券 | 第3階層:家庭用金庫 or 第4階層:貸金庫 | ・再発行が極めて困難な重要書類。 ・火災リスクを最も重視するなら耐火金庫、盗難・災害リスクを総合的に考えるなら貸金庫が最適 。 ・保険証券は、請求時にすぐ使えるよう、コピーを自宅に保管しておくと安心。 |

| 宝石・貴金属・高級時計 | 第3階層:家庭用金庫 or 第4階層:貸金庫 | ・換金性が高く、盗難のメインターゲットになりやすい 。 ・日常的に使わない高価なものは貸金庫がより安全。 ・必要に応じて動産保険への加入も検討する。 |

| デジタルデータ(バックアップHDDなど) | 第3階層:家庭用金庫 | ・デジタル資産も重要な貴重品。 ・熱や湿気に弱いものが多いため、保管環境に注意。耐火金庫は火災時の熱からメディアを守る性能を持つものもある(要確認)。 |

| 思い出の品(写真、手紙など) | 第2階層 or 第3階層 | ・金銭的価値はなくても、あなたにとってはかけがえのない資産。 ・火災や水害から守るため、耐火・耐水性能のある金庫や保管ボックスがおすすめ 。 |

「不安」から「安心」へ

貴重品の保管について考えることは、単にモノの置き場所を決めることではありません。

それは、あなたとあなたの家族が築き上げてきた資産、そしてかけがえのない思い出を守るための、能動的な「防衛戦略」を立てることに他なりません。

この記事を通じて、本当の安全とは、一つの完璧な製品や巧妙な隠し場所に依存するものではない、ということをご理解いただけたかと思います。本当の安全は、層をなした防御によって実現します。

- 第一の層は、施錠の徹底という「日々の習慣」。

- 第二の層は、分散・分断・時間稼ぎという「防犯の原則」。

- 第三の層は、あなたの資産を守る最後の砦となる、正しく選び、正しく設置された「金庫というツール」。

そして、これらの層を貫くのが、リスクを正しく理解し、備えるという「あなたの知識と意識」です。

今日、この記事を読んだことが、あなたの安心な未来への確実な第一歩です。すべてを一度に行う必要はありません。まずは一つ、今すぐできることから始めてみてください。

例えば、引き出しの中にある通帳と印鑑を、別々の場所に保管する。

それだけでも、あなたの防犯レベルは、昨日までとは比べ物にならないほど向上します。その小さな一歩の積み重ねが、あなたの大切なものを守る、強固な砦となるのです。

コメント