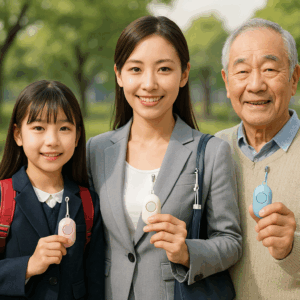

「こども110番の家」は、子どもたちと地域を守る大切な”目印”です

防犯スペシャリスト「守」

防犯スペシャリスト「守」はじめまして。「じぶん防犯」代表で、防犯スペシャリストの守(まもる)と申します。私はこれまで10年以上にわたり、セキュリティ関連企業で家庭や企業の防犯対策に数多く携わってきました。

その経験から痛感しているのは、最新の防犯機器もさることながら、子どもたちの安全を守る上で最も強力な盾となるのは、地域社会の「目」と「絆」であるということです。

通学路や公園の近くで、「こども110番の家」というステッカーやプレートを目にしたことがある方は多いでしょう。

しかし、その本当の意味や役割、そして万が一の時にどう活用すればよいのかを深くご存知の方は、意外と少ないかもしれません。

この「こども110番の家」は、単なるステッカーではありません。それは、子どもたちが危険を感じたときに駆け込める「安全地帯」であり、同時に犯罪を目論む者に対して「この地域は子どもたちを見守っているぞ」という強いメッセージを発する、地域防犯の象徴です 。

この記事では、防犯の専門家として、この「こども110番の家」制度のすべてを徹底的に解説します。制度が生まれた背景から、親子での具体的な活用法、協力者になった場合の完全対応マニュアル、そしてこの制度が直面している課題と未来まで、どこよりも詳しく、そして分かりやすくお伝えすることをお約束します。

この記事を読み終える頃には、あなたも地域の子どもたちを守るための確かな知識と自信を手にしているはずです。

「こども110番の家」の基本|制度の目的と歴史を深く知る

まずは、「こども110番の家」がどのような制度なのか、その本質から理解を深めていきましょう。その目的と歴史を知ることで、この活動がいかに地域にとって重要であるかが見えてきます。

「こども110番の家」とは?- 緊急避難所というだけじゃない、その本当の役割

「こども110番の家」とは、登下校中や公園で遊んでいる子どもたちが、「声かけ」「つきまとい」「痴漢」といった何らかの被害に遭いそうになったり、身の危険を感じたりしたときに、助けを求めて駆け込むことができる場所のことです 。

これは、地域の一般家庭や商店、事業所などが善意で協力するボランティア活動であり、子どもたちの安全を地域ぐるみで守るための重要な取り組みです 。

この制度には、大きく分けて二つの重要な役割があります。

一つ目は、「緊急避難所」としての子どもを直接保護する役割です。

これは最も分かりやすい役割で、助けを求めてきた子どもを一時的に保護し、警察(110番)や学校、家庭へ迅速に連絡を取ることが主な活動内容となります 。

危険な状況に陥った子どもにとって、すぐに逃げ込める安全な場所があることは、何よりの安心材料となります。

そして二つ目の役割が、「犯罪抑止力」としての地域の防犯意識を示す役割です。

協力している家や事業所にプレートやステッカーが掲示されていること自体が、「地域全体で防犯に取り組んでいる」「住民の監視の目が行き届いている」という強いメッセージになります 。

犯罪者は人目を避ける傾向が強いため、このような地域は「犯行が発覚しやすいリスクの高い場所」と認識し、犯罪を思いとどまらせる効果が期待できるのです。

つまり、「こども110番の家」は、万が一の事態に対応する「受け身」の機能だけでなく、犯罪の機会そのものを減らす「攻め」の機能も併せ持っています。

この制度が地域に根付いていることは、その地域が危険であることの証明ではなく、むしろ地域住民の防犯意識が高く、安全なまちづくりに積極的に取り組んでいることの証と言えるでしょう。

制度の始まり – 岐阜県可児市から全国へ広がった市民の想い

この「こども110番の家」制度は、国や警察がトップダウンで始めたものではありません。

その発祥は、地域の子どもたちを自分たちの手で守りたいという、保護者たちの切実な願いからでした。

制度が誕生したのは、1996年(平成8年)3月のことです。岐阜県可児市にある今渡北小学校のPTAが主体となり、この活動は始まりました 。

1990年代、子どもが犠牲となる痛ましい事件が社会的な問題となる中、

「自分たちにできることはないか」

と考えた保護者たちが、自主的に協力家庭を募り、目印となるプレートを掲げたのが原点です 。

この可児市で生まれた市民発の取り組みは、「岐阜モデル」として大きな注目を集めました 。

そのシンプルさと実用性の高さから、子どもたちの安全確保に非常に効果的であると評価され、その後、全国各地へと急速に普及していったのです 。

この歴史が示すのは、「こども110番の家」が単なる行政サービスではなく、地域住民の自発的な善意と行動によって支えられている活動であるという点です。

今、私たちがこの制度に参加することは、約30年前に岐阜県の一つの小学校から始まった、子どもを守るという尊い想いのバトンを受け継ぐことでもあるのです。

「こども110番の家」だけじゃない!多様な”見守りの目”

「こども110番の家」という名称が最も広く知られていますが、同様の目的を持つ取り組みは、様々な団体によって多様な形で行われています。

これらはすべて、地域の子どもたちを見守る大切な「目」として機能しています。

以下に代表的な例を挙げます。

- かけこみ110番:千葉県石油商業組合など、ガソリンスタンドが協力する取り組みです。人目につきやすく、従業員が常駐しているため、心強い避難場所となります 。

- セーフティーステーション:日本フランチャイズチェーン協会が推進しており、全国のコンビニエンスストアなどが参加しています。24時間営業の店舗も多く、夜間の安全確保にも貢献しています 。日本マクドナルドも独自のステッカーを作成し、全国の店舗でこの活動に参加しています 。

- 子ども110番の駅:鉄道事業者が駅を緊急避難場所として提供する取り組みです。駅員がいる安心感は非常に大きいものがあります 。

- みんなの110番の家:千葉県高齢者福祉施設協会など、高齢者福祉施設が協力するケースもあります。日中も職員がいる施設が多く、地域に開かれた存在として役割を担っています 。

- こども110番のくるま(いえ・車):ごみ収集車や宅配便、タクシー、企業の営業車などがステッカーを貼り、「動く110番の家」として地域を巡回します。広範囲をカバーできる点が大きな強みです 。

これらの多様な取り組みを知っておくことで、子どもたちは

「助けを求められる場所は、プレートのあるお家だけではない」

と理解できます。

コンビニや駅、ガソリンスタンド、さらには街を走る車まで、社会の至る所に見守りの目が存在することを親子で確認しておくことが大切です。

【保護者・お子様向け】親子で学ぶ、いざという時のための安全行動

制度について理解したところで、次はその知識を「いざという時に役立つ力」に変えるための具体的な行動について解説します。

ここでは、保護者とお子様が一緒に取り組める安全対策を、ステップバイステップでご紹介します。

まずは知ることから!近所の「こども110番の家」を探してみよう

子どもが危険な状況で「こども110番の家」を頼るためには、まず「どこにあるか」を知っていることが大前提です。

パニック状態では、普段見慣れているはずの景色も分からなくなってしまうことがあります。だからこそ、平穏な時に、親子で一緒に場所を確認しておく作業が不可欠なのです 。

最も効果的な方法は、休日にでも親子で散歩をしながら、通学路やよく遊びに行く公園の周りを歩き、「こども110番の家」のプレートやステッカーを探すことです 。

「あ、あそこにもあったね!」「このお店も協力してくれているんだ」

と、ゲーム感覚で探すことで、子どもは楽しみながら安全な場所を記憶に刻むことができます。

プレートやステッカーのデザインは、全国で統一されているわけではありません。自治体によっては、地域独自のキャラクターを使ったり、子どもたちに親しみやすいデザインを採用したりしています 。

様々なデザインの「安全の目印」を見つけることも、この活動の楽しさの一つです。

この「場所探し」は、単に避難場所を確認するだけでなく、子どもに

「たくさんの大人が君のことを見守っているんだよ」

という安心感を与える、非常に重要なコミュニケーションの時間にもなります。

「あやしい人」から「あぶない場所」へ – 景色で危険を予測する新常識

多くの保護者の方が、お子さんに

「あやしい人にはついていかないで」

と教えていると思います。

しかし、防犯の専門家としての私の立場から申し上げると、この「人」に注目する防犯対策には限界があります。

なぜなら、子どもを狙う犯罪者は、一見すると優しそうで、ごく普通の人に見えることがほとんどだからです。「人は見かけで判断できない」のです 。

そこで、現代の防犯教育で主流となっているのが、「犯罪機会論(はんざいきかいろん)」という考え方です 。難しい言葉に聞こえるかもしれませんが、考え方は非常にシンプルです。それは、「あやしい『人』を見分けるのではなく、犯罪が起こりやすい『場所』の特徴を覚え、そこを避ける」というものです 。人は嘘をつきますが、景色は嘘をつきません。

犯罪者が好む場所には、共通する二つのキーワードがあります。それは「入りやすい」そして「見えにくい」です 。

- 「入りやすい」場所の具体例

-

- ガードレールのない道路:車をすぐに横付けでき、子どもを車内に引き込みやすいため、連れ去り事件の多くがこうした場所で発生しています 。

- 男女の入口が隣接した公衆トイレ:犯人が異性のトイレに近づいても怪しまれにくく、尾行が容易になります 。

- 「見えにくい」場所の具体例

-

- 高い塀や生け垣に囲まれた道:周囲の家や道路から中の様子が見えず、まさに「死角」となります 。

- トンネルや歩道橋:物理的に見通しが悪いだけでなく、運転中や歩行中の人の視線が届きにくい場所です 。

- 利用者の少ない公園や空き地、駐車場:人の目がないため、犯行に時間をかけやすい場所です 。

これらの「景色」の特徴を子どもに教えることで、子どもは

「あの角は塀が高くて見えにくいから気をつけよう」「あそこの道はガードレールがないから、車が来たら少し離れて歩こう」

というように、自分で危険を予測し、回避する能力(危険予測能力)を身につけることができるのです。

これは、「あやしい人」という曖昧な基準よりも、はるかに具体的で実践的な安全対策です。

親子で挑戦!我が家だけの「地域安全マップ」を作ろう

「入りやすい・見えにくい」という危険な場所のキーワードを学んだら、次はその知識を実践で使ってみましょう。そのための最適なツールが、「地域安全マップ」の作成です 。

ここで重要なのは、完成度の高い地図を作ることが目的ではないということです。地図を作る過程そのものが、子どもの危険予測能力を育む最高のトレーニングになります 。

簡単な地域安全マップの作り方(4ステップ)

親子で通学路や近所を歩き、「安全な場所」と「危険な場所」を探します。

- 安全な場所:「こども110番の家」、交番、コンビニ、人通りの多い商店街など、「人の目が多く、いざという時に助けを求められる場所」。

- 危険な場所:先ほど学んだ「入りやすい」「見えにくい」というキーワードに当てはまる場所。 見つけたら、スマートフォンやデジタルカメラで写真を撮りましょう。

模造紙などの大きな紙に、歩いた範囲の簡単な地図を描きます。道路や公園、学校など、目印になるものを描き入れましょう。正確さよりも、分かりやすさが大切です 。

撮ってきた写真を地図の上に貼り付けます。そして、その写真の横に「なぜその場所が安全なのか」「なぜ危険なのか」を、子ども自身の言葉で書かせます。この時、「ここは塀が高くて『見えにくい』から危ない」「このお店は『こども110番の家』だから安全」というように、キーワードを使わせることがポイントです 。

完成したマップを壁に貼り、子どもに「マップ探検隊の隊長」として、家族に発表してもらいましょう。どこが危険で、どうしてそう思ったのかを説明することで、子どもの理解はさらに深まります 。

この活動は、子どもが主体的に危険を発見し、考える力を養います。かつて一部で見られた、不審者が出没した場所を記すだけの「不審者マップ」とは根本的に異なります。

「不審者マップ」は「人」に注目した過去の情報であり、子どもの危険予測能力を育てません。

一方、「地域安全マップ」は「場所」の構造的な危険性に着目するため、普遍的で未来の危険を予測する力を育むのです 。

どんな時に駆け込む?具体的なケーススタディ

子どもに「危ないと思ったら駆け込んでいいんだよ」と伝えても、具体的に

「どんな時が危ない時なのか」

が分からなければ、いざという時に行動できません。実際にあった事例などを参考に、具体的なケースを親子で話し合っておきましょう 。

こんな時は「こども110番の家」へ!

- 知らない人にしつこく声をかけられたり、後をつけられたりした時:「どこに住んでいるの?」「お菓子を買ってあげる」などと話しかけられ、断ってもついてくる場合 。

- 体を触られたり、腕をつかまれたりした時:痴漢や連れ去りの危険がある場合 。

- スマートフォンやカメラを向けられた時:無断で写真を撮られるなど、不審な行動をされた場合 。

- 理由はないけど「怖い」「いやだな」と感じた時:子どもの直感は非常に重要です。「何かおかしい」と感じたら、理由がなくても逃げて良いことを伝えましょう。

- 友達が連れて行かれそうになっているのを見た時:自分だけで助けようとせず、すぐに大人のいる安全な場所に知らせに行くことが大切です 。

- 事件や事故ではないけれど、困った時:急にお腹が痛くなった、転んでケガをした、道に迷った、など、犯罪以外のトラブルでも頼って良いとされている地域もあります 。

これらの具体的な状況をシミュレーションすることで、子どもは「こういう時は逃げていいんだ」という行動の基準を持つことができます。

最強のお守り「防犯ブザー」の効果的な使い方

防犯ブザーは、子どもに持たせることのできる最も効果的な防犯グッズの一つです。

しかし、ただ持たせているだけでは意味がありません。正しい選び方と使い方を親子でマスターしましょう。

家庭で教える「5つの約束」

最後に、これまでの安全行動の基本をまとめた「5つの約束」を、ご家庭のルールとしてお子さんと確認しましょう。多くの自治体や警察が推奨している内容です 。

- ひとりであそびません (犯罪者は一人の子どもを狙います。公園などに行く時は、できるだけ友達と一緒に行動しましょう。)

- 知らない人についていきません (「お母さんが病気だよ」「かわいいペットがいるよ」など、巧みな言葉で誘われても、絶対についていってはいけません。)

- つれていかれそうになったら、大声でさけんで、「こども110番の家」へにげこみます (「いやだ!」「助けて!」と叫び、防犯ブザーを鳴らし、近くの安全な場所へ逃げ込みましょう。)

- だれと、どこであそぶか、いつかえるか、おうちの人にいってからでかけます (万が一の時に、家族が探しやすくなります。)

- おともだちが、つれていかれそうになったら、すぐに大人にしらせます (自分だけで助けようとせず、すぐに近くの大人や「こども110番の家」に知らせに行きましょう。)

これらの約束を日頃から言い聞かせ、なぜそれが必要なのかを丁寧に説明してあげることが、子どもの安全意識を高める上で非常に重要です。

【協力者向け】もし子どもが駆け込んできたら?完全対応マニュアル

「こども110番の家」に協力したいと考えている方、あるいは既に協力されている方にとって、最も気になるのは

「もし本当に子どもが駆け込んできたら、どうすればいいのか?」

という点でしょう。ここでは、その不安を解消し、自信を持って対応できるよう、具体的なマニュアルを解説します。

まずは心構えから – 協力者に求められること・求められないこと

対応マニュアルの前に、協力者としての基本的な心構えを理解しておくことが大切です。これにより、過度なプレッシャーを感じることなく、安心して活動に取り組むことができます。

| 協力者に求められること | 協力者に求められないこと |

|---|---|

| 子どもの安全と心のケアを最優先に:何よりもまず、怯えている子どもの安全を確保し、安心させてあげることが第一です 。 プライバシーの尊重:駆け込んできた子どもが顔見知りであっても、事件の内容を近所の人に安易に話すことは厳禁です。子どものプライバシーと秘密は固く守ってください 。 思いやりのある対応:子どもは興奮し、うまく話せないかもしれません。自分の子どもに接するように、優しく思いやりのある態度で接することが求められます 。 | 犯人との対峙や追跡は絶対にしない:自分で犯人に立ち向かったり、追いかけたり、捕まえようとしたりする必要は一切ありません。それは警察の仕事です。協力者の役割は、あくまで子どもの「保護」です 。 専門的なカウンセリング:心の傷を負った子どもに対して、専門的なカウンセリングを行う必要はありません。優しく寄り添い、安心させるだけで十分です。 |

ここが非常に重要なポイントです。この活動は、危険を冒してまで何かをすることを求めるものでは全くありません。

この「求められないこと」を明確に理解することで、

「自分にできるだろうか」

という不安は大きく軽減されるはずです。あなたの役割は、安全な場所を提供し、警察へつなぐ「架け橋」になることです。

【5ステップ】子どもを保護してから引き渡すまでの具体的な流れ

万が一、子どもが助けを求めてきた場合、慌てずに行動できるよう、以下の5つのステップを頭に入れておきましょう。これは、全国の警察が作成しているマニュアルを統合し、最も分かりやすく整理したものです 。

子どもが駆け込んできたら、まず対応するあなた自身が落ち着くことが何よりも大切です。大人が慌てると、子どもの不安はさらに増してしまいます 。

- 子どもを速やかに家や店内に入れ、外から見えない安全な場所に誘導します 。

- 犯人が追いかけてきている可能性も考え、すぐに玄関の鍵を閉めてください 。

危険な目に遭った子どもは、興奮し、怯えています。まずは安心させてあげましょう。

- 「もう大丈夫だよ」「ここは安全だからね」など、優しく声をかけます 。

- 可能であれば、椅子に座らせるなどして、子どもの目線の高さで話を聞いてあげてください 。

- 子どもの体にケガがないか確認します。もしケガをしている場合は、応急手当を行うとともに、必要であれば迷わず119番に通報し、救急車を要請してください 。

子どもが少し落ち着いたら、何があったのかをゆっくりと聞いていきます。無理に聞き出すのではなく、子どものペースに合わせてください 。警察への通報に必要な情報を、簡潔にメモしておくとスムーズです。

【聞き取りメモのポイント】

- 何があったか?(声かけ、つきまとい、痴漢、連れ去られそうになった、など)

- いつ?(何分くらい前か、何時ごろか)

- どこで?(場所、目印になる建物など)

- 犯人は?(性別、年齢、身長、服装、人数、車の特徴(色、形、ナンバー)など覚えている範囲で)

- 子どもの情報(名前、学校、学年、保護者の連絡先)

聞き取った情報をもとに、警察へ110番通報します。

- 最初に「こども110番の家です」と伝えると、警察官は状況をすぐに理解できます 。

- 次に、あなたの住所(または店名)、氏名を伝えます。

- ステップ3でメモした内容を、落ち着いて順序よく話してください。

- 子どもが落ち着いていて、自分で話せる状態であれば、本人に直接電話を代わって話させることも有効です 。

通報後、警察官が到着するまで、子どもを安全な場所で待たせてください 。

- 保護者や学校には、警察から連絡が行く場合が多いですが、状況に応じて連絡が必要か警察官に確認しましょう。

- 警察官が到着したら、状況を説明し、聞き取りメモを渡します。

- 子どもを警察官や、駆けつけた保護者・学校関係者に確実に引き渡したら、あなたの役割は完了です。

この5つのステップを覚えておけば、万が一の時にも冷静かつ的確に対応することができます。

日頃からの備え – 避難しやすい環境づくり

いざという時に「こども110番の家」が最大限に機能するためには、日頃からのちょっとした備えが大切です。

- プレート・ステッカーは分かりやすく

-

子どもたちの目線の高さで、道路から見やすい位置に掲示しましょう。物の陰になっていないか、時々チェックしてください 。

- 玄関まわりはスッキリと

-

恐怖でパニックになった子どもが駆け込んでくる際、つまずいたり転んだりしないよう、玄関先には自転車や植木鉢などの障害物を置かないようにしましょう 。

- 家族・従業員で情報共有

-

もしもの時に誰が対応しても同じように動けるよう、家族全員や従業員の間で対応マニュアルの内容を共有しておきましょう 。

- 地域の情報をキャッチする

-

警察署などが配信する不審者情報メールなどに登録し、自分の住む地域でどのような事案が発生しているかを知っておくことも、心構えとして有効です 。

これらの小さな配慮が、子どもたちの命を救う大きな力につながります。

「こども110番の家」の今と未来|データで見る現状と課題

地域の子どもたちを守る上で重要な役割を担ってきた「こども110番の家」ですが、社会の変化とともに、いくつかの課題に直面しています。ここでは、データに基づきその現状を客観的に分析し、未来に向けた展望を探ります。

データで見る「こども110番の家」の現状 – 10年で25%減少という事実

まず直視すべきは、協力してくださる家庭や事業所の数が全国的に減少傾向にあるという事実です。警察庁が把握しているデータを基にすると、その変化は明らかです 。

| 年 | 全国の登録件数 |

|---|---|

| 2012年3月末 | 約197万箇所 |

| 2022年度 | 約147万箇所 |

この表が示すように、約10年間で50万箇所、割合にして約25%も減少しています。

これは、子どもたちの安全網に、決して小さくない穴が開き始めていることを意味します。この活動の価値が薄れたわけでは決してありません。

むしろ、子どもを取り巻く犯罪リスクは依然として存在しており、このセーフティネットの重要性は増していると言えるでしょう 。では、なぜこのような減少が起きているのでしょうか。

なぜ減っているのか?社会の変化がもたらす課題

登録件数の減少の背景には、複数の社会的な要因が複雑に絡み合っています。

- 共働き世帯の増加による「日中の不在宅」問題

-

「こども110番の家」は、子どもたちが活動する日中の時間帯に、大人が在宅していることが前提の制度です。しかし、女性の社会進出や共働き世帯の一般化により、平日の昼間に留守にしている家庭が大幅に増えました 。

これにより、協力したくても物理的に対応できないという世帯が増加しているのが最大の要因と考えられます。 - 制度への理解と認知度の低下

-

お子さんが小さい家庭では関心が高い一方で、それ以外の世帯では「こども110番の家」の存在や意義があまり知られていないという課題があります 。

ステッカーが貼ってあっても気づかれなかったり、知っていても

「具体的に何をするところなのか分からない」

と感じている人も少なくありません。制度の目的が十分に周知されていないことも、協力者の拡大を妨げる一因となっています。

- 協力者(PTAなど)の負担と高齢化

-

「こども110番の家」のネットワークは、多くの場合、地域のPTAなどが協力依頼や登録更新の役割を担っています。しかし、PTA活動の担い手不足や、既存の協力者の高齢化により、活動の維持そのものが困難になっている地域もあります 。

これらの課題は、制度そのものの欠陥というよりは、社会構造の変化に制度が追いつけていない現状を浮き彫りにしています。

この状況を放置すれば、子どもたちの安全網はさらに弱体化しかねません。だからこそ今、新しい発想でこの制度を「進化」させていく必要があるのです。

これからの「こども110番の家」- 新しい担い手とテクノロジーの活用

減少という課題に直面する一方で、未来に向けた明るい兆しもあります。それは、新しい担い手の登場と、テクノロジーの活用です。

これらを組み合わせることで、「こども110番の家」は現代社会に適応した、より強固なセーフティネットへと進化できる可能性があります。

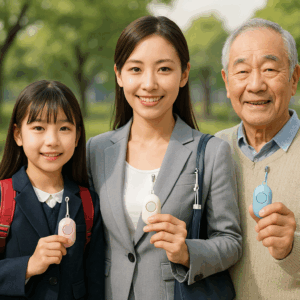

- 新しい担い手としての高齢者の活躍

-

課題の一つである「日中の不在」を解決する大きな力となりうるのが、リタイアされたシニア世代の方々です。在宅時間が長く、地域とのつながりも深い高齢者の方々は、子どもたちにとって安心できる存在です 。

協力をお願いすることは、高齢者の方々にとっても、地域貢献や社会とのつながりを実感できる「生きがい」となり得ます。子どもと高齢者の世代間交流が生まれるという副次的な効果も期待でき、まさに一石二鳥の解決策と言えるでしょう 。 - 企業や事業者のさらなる連携

-

既に多くの企業が協力していますが、コンビニエンスストア、スーパーマーケット、ガソリンスタンド、タクシー会社、運送会社など、地域に根差した事業者の参加をさらに促すことが重要です 。これらの事業所は、営業時間が長く、複数の従業員がいるため、個人宅よりも安定した受け入れ体制を確保できます。

- ICT(情報通信技術)の活用によるハイブリッドな見守り

-

人の目による見守りを補完し、活動を効率化するために、テクノロジーの活用は不可欠です。これは、人の温かみを機械に置き換えるのではなく、人の力をテクノロジーで増幅させるという考え方です。

- 子どもたちを惹きつけるICT:愛知県警では、子どもたちがタブレット端末を持って「こども110番の家」を巡り、掲示されたQRコードを読み込んで言葉を集める「スタンプラリー」形式のイベントを提案しています 。これにより、子どもたちは楽しみながら避難場所を覚えられます 。

- 活動を支援するICT:防犯ボランティア向けのスマートフォンアプリも登場しています。過去の犯罪データなどからAIが効果的なパトロールルートを自動作成してくれるアプリなどがあり、活動の質を高めるのに役立ちます 。

- 未来の地域見守り:将来的には、高齢者見守りなどで活用されているIoTセンサーやスマートデバイスを活用した広域な「地域見守りネットワーク」と連携することも考えられます 。

福岡市では、スクールガード(人の目)と、子どもに配布した見守り端末(IoT技術)を組み合わせた先進的な取り組みも始まっています 。

このように、人の温かい見守りとテクノロジーの効率性を組み合わせた「ハイブリッド型」の安全網を構築していくことが、「こども110番の家」の未来の姿と言えるでしょう。

あなたも地域のヒーローに!「こども110番の家」への参加方法

この記事を読んで、

「自分も何か協力したい」

と感じてくださった方もいるかもしれません。特別な資格やスキルは必要ありません。

子どもたちを思う温かい気持ちがあれば、誰でも地域のヒーローになることができます。ここでは、実際に活動に参加するための具体的な方法をご紹介します。

登録方法は自治体によって様々 – まずは相談から

「こども110番の家」への登録手続きは、全国で統一されているわけではなく、お住まいの自治体によって窓口や方法が異なります。そのため、まずはお近くの相談しやすい窓口に問い合わせてみることが第一歩です。

主な相談・申込窓口

- お住まいの市区町村役場:多くの自治体では、「健全育成課」「市民協働課」「防犯担当課」といった部署が窓口になっています 。

- 地域の教育委員会:教育委員会が主体となって事業を推進している地域もあります 。

- お子さんが通う小学校やPTA:最も身近な相談窓口です。学校やPTAが地域の取りまとめ役となっているケースは非常に多いです 。

- 最寄りの警察署や交番:地域の安全を管轄する警察署の生活安全課なども相談に乗ってくれます 。

一般的な登録の流れ

- 上記の窓口に協力の意思を伝え、相談する。

- 申込用紙を受け取り、必要事項を記入して提出する。

- 自治体や教育委員会などで簡単な審査・承認が行われる。

- 承認後、「こども110番の家」のプレートやステッカーが交付される。

- 交付されたプレートなどを、自宅や事業所の分かりやすい場所に掲示して活動開始。

まずは、お子さんの学校や、お住まいの市役所のウェブサイトを確認するか、電話で問い合わせてみましょう。

協力できるのは個人宅だけじゃない

「日中は仕事で家を空けているから協力できない」と諦める必要はありません。協力の形は様々です。

- 店舗・事業所としての協力

-

商店や事務所、工場、病院など、事業所単位での協力は非常に歓迎されます。特に、人通りの多い道に面していたり、営業時間が長かったりする事業所は、子どもたちにとって頼りになる存在です 。

自治体によっては、事業所向けの登録条件(例:1階にあり、外から内部の様子が見えることなど)を設けている場合もあります 。 - 「動く110番の家」としての協力

-

社用車や配送トラック、バス、タクシーなど、日常的に地域を走行する車両にステッカーを貼る「こども110番のくるま」という協力方法もあります 。運転手の方々が、業務中に子どもたちの安全に気を配ることで、地域の見守りの目は格段に広がります。

「ながら見守り」という気軽な関わり方

プレートを掲示する正式な登録が難しくても、地域の子どもたちを守るためにできることはたくさんあります。それが「ながら見守り」という考え方です。

これは、日常生活の「ついで」に、防犯の視点を持つという気軽な関わり方です。

- 愛犬の散歩のついでに、通学路を歩く 。

- 毎日のジョギングやウォーキングのついでに、公園の様子に気を配る。

- 庭の手入れや洗車のついでに、家の前の通りに目を向ける。

特別な時間を割く必要はありません。普段の生活の中で、少しだけ子どもたちの安全を意識するだけで、あなたは立派な地域の防犯ボランティアの一員です。

こうした「ながら見守り」の目が増えることが、犯罪者が最も嫌がる「監視の行き届いた地域」を作り上げるのです 。

もしもの時に備える「こども110番の家保険」

協力する上での万が一の事態、例えば、保護した子どもが転んで家の物を壊してしまった、あるいは犯人が逆上して協力者に危害を加えた、といったケースを心配される方もいるかもしれません。

そうした不安に応えるため、一部の地域では、PTA連合会などが窓口となり、協力者を対象とした保険制度(見舞金制度)を設けています 。

これは、活動中に協力者が被った物損や傷害などに対して、一定の見舞金が支払われるものです。

このような制度の有無についても、登録を相談する際に確認してみると、より安心して活動に参加できるでしょう。

結論:地域の「絆」で、すべての子どもが安心して暮らせる社会へ

これまで、「こども110番の家」について、その歴史から具体的な活用法、未来への展望まで、あらゆる角度から解説してきました。

この記事を通して、私が最もお伝えしたかったことを、最後に改めてまとめさせていただきます。

- 「こども110番の家」は、単なる避難場所ではなく、地域の防犯意識の高さを示す「抑止力」という、二つの重要な役割を持っています。

- 子どもを守るための防犯教育は、「あやしい人」を見分けることから、犯罪が起こりやすい「あぶない場所」を景色で見分けることへと発想を転換することが極めて重要です。

- もし子どもが駆け込んできても、協力者に求められるのは犯人と戦うことではありません。安全な場所を提供し、警察へつなぐというシンプルな5つのステップを落ち着いて実行することです。

- 社会の変化により協力者の数は減少傾向にありますが、シニア世代の参加や企業の連携、ICTの活用といった新しい力で、この制度はさらに進化していく可能性を秘めています。

子どもたちの安全は、警察や学校だけが担うものではありません。それは、地域に住む私たち一人ひとりの小さな意識と行動によって築かれるものです 。

親子で地域の安全マップを作ってみる。通学路に立つ見守りの方に

「いつもありがとうございます」

と声をかける。

自宅の前に「こども110番の家」のプレートを掲げる。あるいは、犬の散歩をしながら、子どもたちの元気な声に少しだけ耳を傾ける。

その一つひとつは小さな行動かもしれません。しかし、その小さな行動が集まり、編み上げられることで、地域社会という一枚の強固なセーフティネットが生まれます。

その「絆」こそが、すべての子どもたちが「いってきます」と元気に家を飛び出し、「ただいま」と笑顔で帰ってくることができる、安心な社会の礎となるのです。

この記事が、あなたと、あなたの愛する地域の子どもたちを守るための一助となれば、これに勝る喜びはありません。

コメント