防犯スペシャリスト「守」

防犯スペシャリスト「守」はじめまして、「じぶん防犯」代表の守(まもる)と申します。私はこれまで10年以上にわたり、セキュリティ関連企業で家庭用から業務用の大規模なものまで、数多くの防犯対策に携わってきました。

皆さんは、オフィスや近所のコンビニ、あるいはご自身の住まいを守る防犯システムが、誰によって設計されているか考えたことはありますか?

その答えは、多くの場合「防犯設備士」という資格を持つ専門家にあります 。この資格は、私たちの安全な暮らしに欠かせない存在でありながら、その実態はあまり知られていません。

この記事では、私の10年以上の現場経験を基に、「防犯設備士」とは一体何なのか、どのような仕事をし、どうすればなれるのか、そしてなぜ今この資格が社会でこれほどまでに重要なのかを、余すところなく解説していきます。

資格取得を目指す方から、企業の防犯対策を担当する方まで、すべての方に役立つ情報をお届けします。

防犯設備士とは?社会の安全を支える「防犯のプロ」

資格の概要と社会的役割

まず、最も基本的なところからお話しします。「防犯設備士」とは、防犯設備に関する専門的な知識と技能を持つことを、公益社団法人日本防犯設備協会(JSSA)が認定する民間資格です 。

「民間資格」と聞くと、少し軽く聞こえるかもしれません。しかし、この協会はもともと警察庁や関連団体の要請・支援を受けて設立された経緯があり、非常に信頼性の高い組織です 。

単なるメーカーの研修とは一線を画し、社会的な信用が担保された資格と言えるでしょう。

では、なぜこのような専門家が必要なのでしょうか。

それは、効果的な防犯は、ただ防犯カメラを設置するだけでは実現できないからです。

犯罪者の手口や心理、建物の構造的な弱点、そして最新の防犯機器の特性を理論的に理解し、それらを組み合わせて初めて、本当に意味のある防犯システムが構築できるのです 。

この資格を持つ専門家は、2025年4月1日時点で全国に32,798名登録されており、日本の隅々で安全・安心な社会の実現に貢献しています 。(出典:公益社団法人日本防犯設備協会 全国分布図)

この数字は、防犯設備士が業界内で広く認知され、不可欠な存在であることを示しています。

なぜ今、防犯設備士が求められるのか?

現代社会において、防犯設備士の需要はますます高まっています。その背景には、単なる空き巣対策にとどまらない、セキュリティ脅威の多様化があります。

かつての防犯は、物理的な侵入を防ぐことが主な目的でした。

しかし今は、企業内部からの情報漏洩や不正行為、さらにはインターネットに接続された「スマートロック」や「ネットワークカメラ」といったIoT機器へのサイバー攻撃など、守るべき対象と脅威の種類が格段に複雑化しています 。

このような複雑な課題に対応するには、専門的な知識が不可欠です。そして、その需要の高さを裏付けるのが、実際の犯罪データです。

多くの人が「泥棒はピッキングのような高度な技術で侵入してくる」と思いがちですが、現実は異なります。以下の表をご覧ください。

| 侵入の手口 | 認知件数の割合 |

|---|---|

| 無締り(鍵のかけ忘れ) | 47.6% |

| ガラス破り | 35.7% |

| ドア破り(ピッキング等) | 2.6% |

| その他 | 3.0% |

このデータが示す事実は衝撃的です。住宅への侵入窃盗で最も多い手口は、高度な技術ではなく、「鍵のかけ忘れ」、つまり私たちの日常のうっかりミスなのです 。

ここに、防犯設備士の真価があります。彼らは、人々が抱く漠然とした恐怖心だけでなく、こうしたデータに基づいた現実の脅威を分析します。

そして、最新の防犯機器の提案と同時に、

「外出時や就寝前には必ず施錠を確認する」

といった、地道ながら最も効果的な対策の重要性も顧客に伝えることができるのです。

これは、単なる「機器の設置業者」ではなく、顧客のリスクを総合的に診断し、最適な解決策を提示する「防犯コンサルタント」としての役割です。

さらに、警察庁の統計によれば、長らく減少傾向にあった侵入窃盗の認知件数が、コロナ禍後の人々の外出機会の増加や経済状況の変化などを背景に、令和5年には増加に転じました 。

侵入窃盗の認知件数は、平成15年から減少に転じて、令和5年は一時的に増加したものの、令和6年は4万3,036件で前年比-2.7%と減少しています。このうち住宅対象侵入窃盗は、平成16年から概ね減少傾向にあり、令和6年は1万6,000件で前年比-8.4%と減少しています。

それでも一日当たり約44件の侵入窃盗が発生しており、未だ多くの住宅が被害に遭っているのです。

このような社会情勢の変化に迅速に対応し、的確な防犯対策を講じる専門家の存在は、これまで以上に重要になっているのです。

防犯設備士の仕事内容と活躍の場

では、資格を取得した防犯設備士は、具体的にどのような仕事をしているのでしょうか。私の経験も踏まえ、その多岐にわたる業務内容と活躍のフィールドをご紹介します。

具体的な業務内容

防犯設備士の仕事は、防犯システムのライフサイクル全体に関わります。

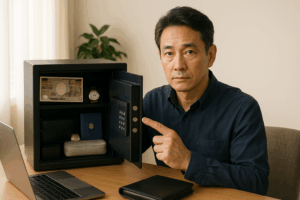

- コンサルティングと防犯診断

-

すべては、お客様の「不安」を聞くことから始まります。

「最近、近所で不審者を見かける」

「従業員の内部不正が心配だ」

といった悩みや要望を丁寧にヒアリングします。その後、実際に現地へ赴き、建物の構造、周辺環境、人の流れなどをプロの目でチェックする「防犯診断」を行います 。これは、医師が診察をして病気の原因を特定するプロセスに似ています。

- システム設計と提案

-

診断結果に基づき、論理的で効果的な防犯システムを設計します。

「どこに、どのような種類のカメラを、どの角度で設置すれば、侵入経路を確実に捉えられるか」「どのセンサーを組み合わせれば、誤報を減らしつつ侵入を検知できるか」

といったことを、犯罪者の視点に立って考え抜きます 。

そして、お客様に分かりやすく、なぜこの設計が最適なのかを説明し、提案します。 - 施工・管理

-

提案が受け入れられたら、システムの設置工事に移ります。実際の配線工事などは電気工事士の資格を持つ技術者が行うこともありますが、防犯設備士は、設計通りに機器が正しく設置・設定されているかを監督し、システム全体の品質を管理する重要な役割を担います 。

- 保守・運用サポート

-

仕事は設置して終わりではありません。定期的なメンテナンスや機器の点検、ソフトウェアのアップデートなど、システムが常に最高のパフォーマンスを発揮できるよう維持管理します 。

また、新たな犯罪手口や技術の進化に合わせて、システムの改善提案を行うことも大切な業務です。 - 地域社会への貢献

-

個々の顧客への対応だけでなく、より広い視野での活動も求められます。自治体や警察と協力し、地域の防犯パトロールや安全マップの作成に参加したり、住民向けに防犯セミナーの講師を務めたりすることもあります 。まさに、地域に根差した「安全・安心の専門家」です。

主な就職先とキャリアパス

防犯設備士の資格は、非常に多様なキャリアへの扉を開きます。一つの決まった道ではなく、個人の適性や志向に応じて様々なキャリアパスを描けるのが大きな魅力です。

- 警備会社・防犯設備会社

-

最も一般的なキャリアパスです。セコムのような大手警備会社から、地域に密着した専門の施工会社まで、多くの防犯設備士が活躍しています 。

- 防犯機器メーカー・開発会社

-

防犯カメラやセンサーなどを製造・開発する企業で、商品企画や技術開発に携わります。現場で培った知識を活かして、よりユーザーのニーズに合った製品を生み出すことができます 。

- 一般企業(総務・セキュリティ部門)

-

自社の資産や情報を守るため、専門家として防犯設備士を雇用する企業も増えています。オフィスの入退室管理システムの構築や、機密情報エリアのセキュリティ強化などを担当します 。

- 独立・起業

-

私のように、経験を積んで自身の会社を立ち上げる道もあります。「じぶん防犯」では、特定のメーカーに縛られない中立的な立場で、お客様一人ひとりに最適な防犯コンサルティングを提供しています。高い専門性と信頼があれば、このような働き方も可能です 。

- 公的機関・教育分野

-

自治体の防犯アドバイザーとして公共施設の安全計画に携わったり、その専門知識を活かしてセミナーや研修の講師として活躍したりする道もあります。依頼が増えれば、収入アップにも繋がります 。

防犯設備士の年収は?

資格取得を考える上で、収入は非常に気になるポイントだと思います。防犯設備士の年収は、勤務先、業務内容(技術職か営業職かなど)、そして本人の経験やスキルによって大きく変動します。単一の「平均年収」で語ることはできません。

防犯設備士になるには?資格取得の全ステップ

「防犯設備士に興味が湧いてきたけれど、どうすればなれるのだろう?」

と感じている方のために、ここからは資格取得までの具体的な道のりを、順を追って詳しく解説します。

受験資格と申し込み方法

防犯設備士の試験を受けるにあたり、学歴や実務経験といった事前の要件は特にありません。つまり、警備業界が未経験の方や学生でも挑戦することが可能です。

ただし、誰でも受験できるわけではなく、いくつかの欠格事由が定められています。これは、人の安全や財産を守るという資格の性質上、高い倫理性が求められるためです 。

【主な欠格事由】

な欠格事由】

- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者

- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

- 暴力団員、または暴力団員でなくなってから5年を経過しない者

- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤等の中毒者

これらの条件に該当しないことが、受験の前提となります。

申し込みの手順は、現在では完全にオンライン化されており、非常にスムーズです 。

日本防犯設備協会のウェブサイトから、指定された募集期間内に申し込みます。

協会から郵送されてくる申請書に必要事項を記入し、顔写真を貼付。費用の振込明細コピーを添えて返送します。

後日、メールで送られてくるIDとパスワードを使って、CBT(Computer Based Testing)の予約サイトにログインし、全国約300ヶ所のテストセンターの中から、自分の都合の良い日時と場所を選んで予約します。

かつては特定の会場でしか受験できませんでしたが、このCBT方式の導入により、地方にお住まいの方や、仕事のスケジュールが不規則な方でも格段に受験しやすくなりました。

講習と試験の内容

資格取得のプロセスは、大きく分けて「養成講習」と「資格認定試験」の2段階で構成されています 。

- 養成講習(オンライン)

-

試験に先立ち、約9時間30分にわたるオンラインのビデオ講習を視聴することが義務付けられています 。

この講習は、約2ヶ月の受講期間中であれば、スマートフォンやPCを使って、いつでも、どこでも、何度でも繰り返し視聴することが可能です。

講習科目は以下の通りで、防犯のプロとして必要な知識を体系的に学びます 。

- 防犯の基礎

- 電気の基礎

- 設備機器(侵入警報設備、防犯カメラ、出入管理設備など)

- 設備設計

- 施工・維持管理

この講習と並行して、協会から送付される公式テキストを使って学習を進めるのが基本スタイルです。

- 資格認定試験(CBT方式)

-

講習を終えたら、いよいよ認定試験です。先ほど説明した通り、全国のテストセンターに設置されたパソコンを使って受験します 。

- 試験時間:110分

- 出題形式:択一式、穴埋め、正誤方式など。マウスで答えをクリックする形式で、記述問題はありません 。

- 試験範囲:協会から送付されるテキストのうち、「本編」のみが出題範囲です。「資料編」は含まれませんので、勉強の際は注意が必要です 。

このプロセス全体が、働きながら資格取得を目指す社会人にとって、非常に合理的かつ負担の少ない設計になっていると言えるでしょう。

費用はいくらかかる?

資格取得を目指す上で、費用は重要な要素です。事前に総額を把握しておくことで、計画的に準備を進めることができます。以下に、初回の取得から維持までにかかる主な費用をまとめました。

| 項目 | 費用(税込) | 備考 |

|---|---|---|

| 【初回取得費用】 | ||

| 受講・受験料(会員外) | ¥44,000 | 講習料(¥33,000)と受験料(¥11,000)の合計 |

| 試験問題集 | ¥2,200 | 任意購入。過去問題が掲載されており、購入を強く推奨 |

| 資格者証交付手数料 | ¥5,500 | 合格後に必須。カード型の携帯用資格者証 |

| 証書(A4サイズ) | ¥3,300 | 任意購入。掲示用の証書 |

| 初回取得合計(目安) | ¥51,700 | 問題集を購入し、証書は申し込まない場合 |

| 【その他の費用】 | ||

| 再受験料 | ¥11,000 | 不合格または欠席の場合。2年以内に2回まで可能 |

| 資格更新料 | ¥11,000 | 5年ごと。資格を維持するために必要 |

この表から分かるように、資格取得には約5万円強の初期投資が必要です。決して安い金額ではありませんが、後述するキャリアアップや収入増の可能性を考えれば、将来への価値ある自己投資と捉えることができるでしょう。

資格の更新制度について

防犯設備士の資格は、一度取得すれば永久に有効というわけではありません。2025年4月1日以降に資格を取得または更新した場合、5年ごとの資格更新が義務付けられています 。

これは、防犯技術や犯罪手口が日々進化する中で、資格者が常に最新の知識を持ち、プロフェッショナルとしての質を維持するために非常に重要な制度です 。更新手続きを通じて、最新の法令や技術トレンドを学び直す機会が提供されます。

この更新制度の存在こそが、防犯設備士という資格の高い信頼性を担保しているのです。顧客から見れば、「定期的に知識をアップデートしている専門家」に依頼できるという安心感に繋がります。

また、2026年4月からは制度がさらに改正され、これまで更新義務がなかった古い資格保有者にも更新が義務付けられるようになります 。これは、協会全体として資格の品質基準を一層高めていこうという強い意志の表れと言えるでしょう。

試験の難易度と効果的な勉強法

「合格までの道のりは分かったけれど、試験はやっぱり難しいのでは?」

という不安をお持ちの方も多いと思います。ここでは、試験の難易度に関する客観的なデータと、私の経験に基づいた効果的な勉強法をお伝えします。

合格率は?難易度は高い?

まず、気になる合格率を見てみましょう。公式には発表されていませんが、各種データを見ると非常に高い水準で推移していることが分かります。

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 2019年 | 1,056人 | 773人 | 73.2% |

| 2020年 | 891人 | 709人 | 79.6% |

| 2021年 | 910人 | 739人 | 81.2% |

| 2022年 | 827人 | 760人 | 91.9% |

| 2023年 | 653人 | 548人 | 83.9% |

このように、合格率は概ね70%から90%台で推移しており、国家資格などと比較すると、決して難関資格ではありません 。

しかし、ここで注意が必要です。合格率が高いからといって、決して「簡単な試験」というわけではないのです。実際に受験した多くの人が口を揃えるのは、「出題範囲の広さ」です 。

個々の問題の難易度はそれほど高くなくても、防犯の基礎理論から、電気の専門知識、多種多様な防犯機器の仕様、さらには設計や施工、維持管理に至るまで、非常に幅広い知識が問われます。

この広範な内容を、漏れなく学習し、記憶しておくことが、この試験の最大の壁と言えるでしょう。

特に、「防犯の基礎」のような基本的な科目でつまずくと、配点が大きいため合否に響くことがあります 。

つまり、防犯設備士の試験は、深い専門性よりも、広く確実な知識が求められる試験なのです。

私が実践した!一発合格を目指す勉強法

では、この「範囲の広い」試験に、どうすれば効率的に合格できるのか。ここでは、私自身が実践し、後輩にも勧めている王道の勉強法をご紹介します。

勉強の三種の神器:テキスト、講習、過去問

まず、大前提として、市販の参考書を探し回る必要はありません 。この試験のバイブルは、日本防犯設備協会から送られてくる公式の「テキスト(本編)」と「オンライン講習」、そして協会が販売する「精選試験問題集(過去問題集)」の3つです 。

これ以外のものに手を出すのは、遠回りになる可能性が高いです。

一発合格を目指す3ステップ学習サイクル

まずは、公式テキストを片手にオンライン講習を視聴します 。ただ聞き流すのではなく、講習で解説されている重要なポイントや、図解されている部分をテキストに書き込んでいきましょう。

目的は、単なる丸暗記ではなく、「なぜそうなるのか」という理屈を理解することです。特に電気の基礎などは、理屈が分かると応用が利きます。

これが合格への最短ルートです。協会が販売している過去問題集を、最低でも2年分は購入してください 。試験では、過去問と類似した問題や、同じ論点が形を変えて出題されることが非常に多いです。

一度解いて終わりではなく、最低でも3回、できれば5回は繰り返し解きましょう 。最終的には、問題文を読んだだけで、どの論点が問われているのか、正解の選択肢はどれか、が瞬時に判断できるレベルを目指します。

学習において最も重要なのが、このステップです。過去問を解いて間違えた問題は、必ずテキストや講習の該当箇所に戻って、「なぜ間違えたのか」を徹底的に確認・理解してください 。自分の弱点がどこにあるのかを客観的に把握し、そこを潰していく作業が、合格を確実なものにします。

この「理解→実践→定着」のサイクルを、試験日までの学習計画に落とし込み、地道に繰り返すこと。これが、一見すると遠回りのようで、実は最も確実な一発合格への道です。

学習時間の確保

オンライン講習自体の時間は約9時間半ですが 、過去問演習や復習の時間を含めると、相応の学習時間が必要です。平日の朝に2時間、休日にまとめて数時間など、自分のライフスタイルに合わせて、継続的に学習する時間を確保する計画を立てることが重要です 。

資格取得のメリットと将来性

努力して資格を取得した先に、どのような未来が待っているのか。ここでは、防犯設備士という資格がもたらす具体的なメリットと、これからのセキュリティ業界における将来性について、深く掘り下げていきます。

結論から言えば、防犯設備士の資格は、転職やキャリアアップにおいて非常に強力な武器になります 。その理由は、大きく3つあります。

- 圧倒的な「信頼性」の証明

-

お客様の立場からすれば、大切な自宅や会社の安全を任せる相手は、誰でも良いわけではありません。防犯設備士の資格は、協会が認定した「防犯のプロ」であることの客観的な証明です。

名刺に「防犯設備士」と記載されているだけで、お客様に与える安心感と説得力は格段に上がります 。これは、特に営業やコンサルティングの場面で絶大な効果を発揮します。 - キャリアの選択肢が広がる

-

この資格は、キャリアの可能性を大きく広げます。例えば、現場の警備員の方が取得すれば、設備の管理や設計といった、より専門的で責任のあるポジションへの道が開けます 。

また、求人情報を見ても、資格保有者を優遇したり、資格手当を支給したりする企業は少なくありません 。技術職から営業職へ、あるいはメーカーや一般企業へ、といった多様なキャリアチェンジも視野に入れることができます。 - 他のスキルとの相乗効果

-

防犯設備士の知識は、他の資格と組み合わせることで、さらに価値が高まります。代表的なのが「第二種電気工事士」です 。防犯カメラの設置には、電源を確保するための電気工事が伴うことが多々あります。

この両方の資格を持っていれば、防犯システムの提案から設置までを一貫して担当できる、市場価値の非常に高い人材になることができます。

セキュリティ業界の未来と防犯設備士の役割

防犯設備士の将来性を語る上で、セキュリティ業界全体の成長は欠かせない要素です。そして、その未来は非常に明るいと言えます。

市場調査によれば、日本のサイバーセキュリティ市場だけでも、2024年の180億米ドルから2033年には433億米ドルへと、年平均10.3%という驚異的な成長率で拡大すると予測されています 。

これは、社会全体のデジタル化が進む中で、セキュリティの重要性が爆発的に高まっていることを示しています。

この大きな変化の波の中で、防犯設備士の役割も進化を遂げています。

AIとIoTが変える防犯の常識

近年の技術革新、特にAI(人工知能)とIoT(モノのインターネット)は、防犯の世界を根底から変えつつあります。

- AIカメラの進化

-

もはや防犯カメラは、ただ録画するだけの機械ではありません。AIを搭載した最新のカメラは、映像をリアルタイムで解析し、不審な行動(特定のエリアへの侵入、長時間の滞留など)を自動で検知したり、来店客の属性を分析してマーケティングに活用したりすることが可能になっています 。

防犯設備士は、これらの高度な機能を理解し、顧客に最適なソリューションとして提案する能力が求められます。 - IoTセキュリティの課題

-

スマートロック、ネットワークカメラ、スマートスピーカーといった便利なIoT機器が家庭やオフィスに普及する一方で、新たな脆弱性も生まれています。これらの機器がインターネットに接続されているということは、常にサイバー攻撃の危険に晒されていることを意味します 。

実際に、脆弱なパスワードが設定されたIoT機器が乗っ取られ、大規模なサイバー攻撃の踏み台にされた「Miraiボットネット」のような事件も発生しています 。

この技術の進化は、防犯設備士の役割を「物理的な防犯の専門家」から、「物理と情報の両面を理解する専門家」へと変貌させています。

これからの防犯設備士には、カメラをどこに設置すれば効果的かという物理的な知識に加え、「そのカメラのパスワードは初期設定のままになっていないか」「ファームウェアは最新の状態か」「ネットワーク設定に問題はないか」といった、基本的なサイバーセキュリティの知識が不可欠になるのです 。

ITの専門家は物理的な設置場所の最適化を知らず、従来の電気工事業者はネットワークの脅威を知らないかもしれません。この二つの領域の間に存在する大きなスキルギャップを埋められるのが、まさにこれからの防犯設備士です。

したがって、防犯設備士という資格は、単に現在の就職に有利なだけでなく、テクノロジーが進化し続ける未来において、ますますその価値を高めていく、将来性豊かな資格であると、私は確信しています。

よくある質問

最後に、私がお客様や資格取得を目指す方からよくいただく質問について、Q&A形式でお答えします。

- 防犯設備士と、上位資格の「総合防犯設備士」との違いは何ですか?

-

良い質問ですね。簡単に言えば、「防犯設備士」が個別の防犯設備のプロフェッショナルであるのに対し、「総合防犯設備士」は防犯対策全体の戦略家・コンサルタントです。

総合防犯設備士は、より大規模で複雑な施設のセキュリティ全体の監査や、防犯に関するコンサルティング、さらには防犯設備士の指導・育成といった、より高度で総合的な業務を担います 。

資格取得も非常に難しく、2025年4月時点で防犯設備士が約3万3千人いるのに対し、総合防犯設備士はわずか527名しかいません 。

まずは防犯設備士の資格を取得し、実務経験を積んだ上で目指す、キャリアの頂点とも言える資格です。

2024年から資格取得の前提条件である「防犯設備士資格取得後、実務経験3年以上且つ3年以内に資格更新済み」が撤廃され、試験への挑戦は非常にしやすくなっています。

- 実務経験がなくても合格できますか?

-

はい、全く問題なく合格できます。実際に、警備や電気工事の経験がない方や、新卒の学生の方も多く合格しています。 この資格制度は、未経験者でもプロフェッショナルになれるよう、体系的に知識を学べるカリキュラムが組まれています。

協会から提供されるオンライン講習と公式テキストで、試験に必要な知識はすべて網羅できますので、安心してください 。

もちろん、現場経験があれば知識の理解は早まりますが、合格の必須条件ではありません。

- 女性や主婦でも活躍できる仕事ですか?

-

もちろんです。この業界は男性が多いイメージがあるかもしれませんが、女性が活躍できる場面は非常に多いです。

例えば、防犯システムの提案営業やコンサルティング、システム設計といった業務は、腕力よりもコミュニケーション能力やきめ細やかな視点が活かされます。

実際に、お客様の心に寄り添った提案で活躍されている女性の防犯設備士もいます 。 また、求人情報を見ても、年齢や性別を問わず募集している企業は多く、主婦(主夫)歓迎の求人もあります 。多様な人材が求められている、開かれた業界です。

- 防犯カメラの設置に資格は必須ですか?

-

法律上、防犯カメラのような弱電設備の設置に、防犯設備士の資格は必須ではありません 。電気工事士の資格がなくても、誰でも設置作業自体は可能です。

しかし、「設置できること」と「効果的な防犯システムを構築できること」は全くの別問題です。

資格を持たない人が感覚で設置したカメラでは、肝心な場所が死角になっていたり、逆光で犯人の顔が映らなかったり、といったことが起こりがちです。

防犯設備士は、犯罪者の侵入経路や心理を理論的に分析し、

「なぜ、そこに、そのカメラが必要なのか」

を明確な根拠を持って設計します。だからこそ、自治体の公共事業の入札や、セキュリティ意識の高い企業からの発注では、防犯設備士による施工が条件として指定されるケースが多いのです 。プロと素人の差は、この「理論的裏付け」にあると言えます。

まとめ

この記事では、「防犯設備士」という資格について、その概要から仕事内容、取得方法、そして未来の可能性まで、私の知るすべてをお話ししてきました。

最後に、要点をまとめます。

- 防犯設備士は、社会的な信頼性が高い「防犯のプロ」の証明であること。

- その仕事は、コンサルティングから設計、管理まで多岐にわたり、多様なキャリアパスが描けること。

- 資格取得のプロセスはオンライン化され、未経験者でも挑戦しやすい環境が整っていること。

- 試験の合格率は高いが、幅広い知識が求められるため、計画的な学習が不可欠であること。

- そして何より、AIやIoTの進化に伴い、セキュリティ業界の未来は明るく、防犯設備士の重要性はますます高まっていくこと。

私は10年以上にわたり、この仕事を通じて、適切な防犯対策が人々の暮らしやビジネスにどれほどの「安心」をもたらすかを、この目で見てきました。

防犯設備士になることは、その「安心」を提供する、信頼される専門家への第一歩です。

その道のりは、決して楽ではありませんが、非常にやりがいのあるものです。そして、あなたの知識とスキルを必要としている社会が、すぐそこにあります。

この記事が、あなたの新たな一歩を踏み出すきっかけとなれば、これほど嬉しいことはありません。さらに詳しい情報や、ご自宅・オフィスの防犯に関するご相談があれば、いつでも「じぶん防犯」までお気軽にお声がけください。

コメント